5個「與塑膠和平分手」,最重要的守則

這幾年參與減塑運動,我最常被問到的問題就是:「我能做些什麼來改善我們的環境?」我寫下這本書回答這個問題,也想讓更多人知道,想要和塑膠「和平分手」是可能的。

地球這片美麗環境面臨許多危機,很多人發現,海洋與環境裡的塑膠污染就是其中之一。BBC與大衛艾登堡的自然紀錄片《藍色星球2》(Blue Planet II)裡,信天翁將塑膠碎片誤認為食物餵給雛鳥的畫面,震驚了許多人,說明了塑膠氾濫對於環境造成的深遠危害。

與船艦「極地曙光號」航行南極的旅程中,我親眼目睹打撈起來的亮粉色塑膠碎片,對於塑膠入侵本該純淨、不受打擾的南極海洋,心裡其實並不意外。早自1990年代中期起,綠色和平三艘船艦在各個海域進行紀錄時,都關注到打撈起來的塑膠有越來越多的趨勢。連渺無人跡的寒冷水域,也都被塑膠污染,可以想見情形有多嚴重。

回到陸地上,生活裡看到的景象,塑膠袋、吸管、咖啡杯和塑膠包裝,這些只用了一次就被丟棄,卻要花上好幾個世紀才會分解的塑膠製品,充斥在四周。當前,世界根本沒有任何廢棄物處理或回收系統,可以消化這麼龐大的垃圾量,科學家推估,有三分之一的塑膠廢棄物,都不會進入處理與回收體系中。而推波助瀾這些拋棄式塑膠使用的企業,卻還鮮少負起應盡的責任。

站在十字路口上,我們可以繼續這樣「你丟我回收」的艱苦戰鬥,但另一個選項則是,重新思考產品的設計,不再仰賴用了就丟的文化,並且在生產一樣產品之前,就考慮到後續的處理問題。「與塑膠分手」的途徑,依據國家或區域有所不同,過去三年我參與其中的減塑運動是一場特別的旅程,儘管對於怎樣是最佳作法看法或許仍不一致,但政治人物、媒體新聞工作者和企業執行者,都渴望終結塑膠污染海洋的問題。

某些地質學家將出現在岩層中的塑膠視為新地質時代的象徵物,並且將該地質時代稱為「人類世」(Anthropocene),實在讓人震驚。加入減塑運動,有以下值得謹記的重要原則,包括盡可能拒用一次性塑膠,減少居家和辦公室的塑膠用量,重複使用,還有永遠用負責任的態度處理家中的塑膠廢棄物。這四項原則都很關鍵,然而我認為,最重要的還有一條,那就是勇於發聲。塑膠並不是一夜之間就會消失的東西,需要我們挺身奮戰,而「每個成功的減塑行動,都是由個人或是一小群人的覺醒展開的」。

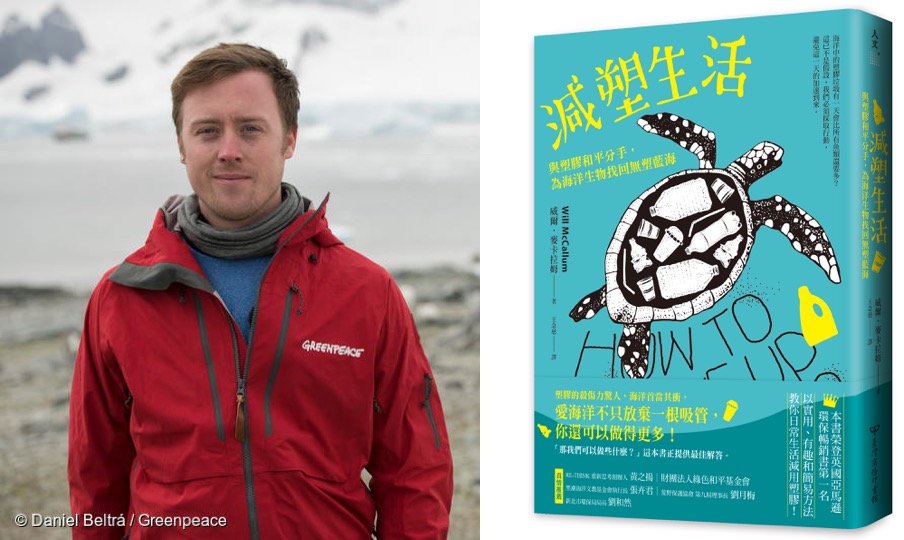

書名:減塑生活:與塑膠和平分手,為海洋生物找回無塑藍海

作者:威爾.麥卡拉姆 Will McCallum

譯者:王念慈

出版社:臺灣商務印書館