2025世界地球日響應「地球力」:推動再生能源,您我一起來

世界地球日(Earth Day)於每年 4 月 22 日舉行,目的為提高公眾對環境保護的意識。目前已發展至全球 192 個國家,超過 10 億人參與這項全球環保運動。2025 年世界地球日迎來 55 週年,主題是「地球力」(Our Power, Our Planet),強調公眾力量可推動再生能源加速轉型、創造永續未來。

文章目錄

世界地球日的由來

世界地球日起源自 1969 年 1 月,加州聖塔芭芭拉鄰近外海的一座聯合國油井發生爆炸,超過 300 萬加侖(約 1135.59 萬公升)的油外洩,導致 1 萬多隻的海鳥、海豚和海獅等生物喪生,長達 56 公里海灘受到嚴重污染,引發全球對環境問題的關注。

▲1969年加州聖塔芭芭拉原油外洩與污染的新聞畫面。

當時,來自威斯康辛州的參議員蓋洛德·尼爾森(Gaylord Nelson),因為長期關注環境惡化議題加上受到學生反戰運動的啟發,決定透過巡迴演講,將「空氣與水污染」的概念注入學生反戰抗議的能量。

尼爾森和當時的青年激進主義者丹尼斯•海斯(Denis Hayes)組織校園活動,並選定 1970 年 4 月 22 日為第一屆世界地球日(Earth Day),引起全國媒體與大眾對環保的關注。

世界地球日的關鍵改變

422 世界地球日啟發了 2,000 萬個美國人橫跨東西兩岸示威遊行,當時相當於每 10 位就有 1 位美國人參與這場世界上最早的大規模環境保護運動。在這天,眾人跨越職業、政治、黨派和社經地位,罕見達成共識,呼籲保護乾淨的空氣與水源,籲請人類愛護地球、停止破壞。

這場運動推動了「美國國家環境保護局」(Environmental Protection Agency)的成立,促進了多項環境保護法案的通過,更直接催生 1972 年聯合國第一次的人類環境會議。

▲第一屆世界地球日在美國各地開花結果,更留下具有歷史意義的畫面,影片為1970年在費城(Philadelphia)現場活動畫面。

世界地球日在美國的成功,逐漸受到全球關注。 1990 年世界地球日 20 週年紀念時,世界地球日將環境議題推向了世界舞臺,當時成功獲得來自亞洲、非洲、美洲、歐洲許多國家和眾多國際型組織的活動響應,共動員世界上 140 多個國家、超過 2 億人口參與世界地球日的活動,自此世界地球日成為全球性的環保運動。

2025世界地球日主題:地球力(Our Power, Our Planet)

相信您從地球日的歷史脈絡中可以得知:地球日的精神,在於凝聚公眾力量,成為推動環境關鍵改變的原動力。

2025 年世界地球日的主題是「地球力」(Our Power, Our Planet),號召全地球人凝聚力量,推動政府與企業加速能源轉型,在 2030 年前將再生能源發電量提升三倍。這項目標尤為重要,因為化石燃料產業長期主導全球能源市場,已導致污染與健康風險持續惡化。

隨然,我們已擁有邁向再生能源時代的技術與解決方案,但是推動環境變革,您我個人的影響力仍不容小覷,從參與社區倡議、在選舉中支持環保政策,到日常實踐永續生活方式,都能帶來改變。我們也能透過團結一致的集體發聲,有效促使政府和企業正視責任,加速太陽能、風能和水力發電等再生能源的發展與轉型。

今年 4 月 22 日,讓我們攜手採取行動,支持推動再生能源,共同邁向零碳未來!(延伸閱讀:綠色和平推動臺灣中小企業綠電佔比近24% 更勝半導體產業)

推動再生能源資優生有哪些?

- 烏拉圭的能源部門成功轉型,從依賴石油進口的國家,轉型為 98% 的電力來自再生能源。

- 肯亞是非洲的佼佼者,地熱能源佔其發電量近 50%。地熱能對電網的壓力較小,有助於減少停電風險。

- 澳洲有三分之一的家庭使用太陽能發電。

- 巴西水力發電在 2023 年佔總發電量近 68%。義大利目前為 23% 且持續增長,荷蘭則達 16%。

- 丹麥超過 50% 的電力來自風力發電機,且曾在 24 小時內提供該國 100% 的電力需求。

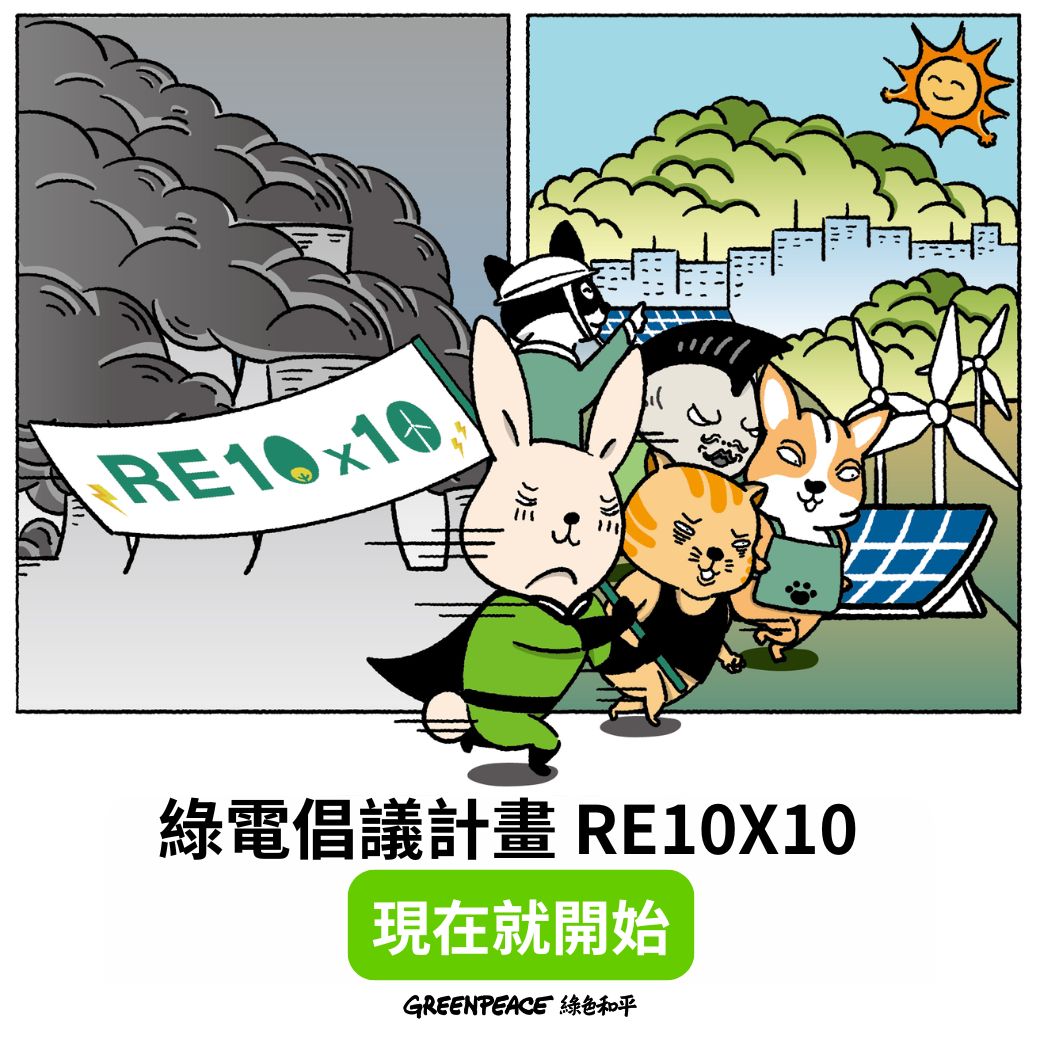

- 臺灣超過 110 家中小企業加綠電倡議計畫,來看有哪些企業

歷年世界地球日主題

世界地球日 2024:多一塑不如少一塑(Planet vs. Plastics)

塑膠已經滲透到我們生活的方方面面,從家具材料、免洗餐具、飲品容器、食品包裝,乃至我們穿的人造纖維,甚至透過水循環和食物鏈回到我們的身體。

2024 年世界地球日的主題是「多一塑不如少一塑」(Planet vs. Plastics),呼籲全地球人團結一心,終結塑膠污染對地球與所有生物的危害。這次活動積極倡導 2040 年全球塑膠產量減少 60%,為下一代打造一個零塑膠的未來。

世界地球日2023:投資我們的星球(Invest in Our Planet)

每一年,世界地球日都訂定一個主要的行動主題,但 2023 年特別的是,主題繼續延用 2022 年「投資我們的星球(Invest in Our Planet)」。這個主題著重在政府、機構、企業,以及超過 10 億公眾的參與,以行動為氣候危機盡一分心力,人人有責、人人負責。

全球政府在 2022年頒布了許多關鍵的綠色政策,然而,幾乎每個國家都尚未符合 2050 年達到淨零碳排的標準。將全球升溫控制在攝氏 1.5 度以下是有可能的,但需要立即且大幅度地為氣候行動,而投資我們地球的未來就是必經之路。

我們必須共同拒絕骯髒的化石燃料經濟和老舊科技,並將關注轉向創造一個能夠恢復地球健康、保護地球物種、並提供無數機會的綠色經濟模式,通往健康、繁榮、公平的未來。

世界地球日2022:投資我們的星球(Invest in Our Planet)

2022 年的世界地球日主題是「投資我們的星球(Invest in Our Planet)」,以大膽的行動、創新與實行,藉由綠色經濟、落實永續商業模式,來建立健康的城市、國家及經濟,打造一個豐饒且公平的未來。

響應 2022 年的主題,綠色和平發布「地球投資者」心理測驗網頁,並邀請知名作家謝哲青擔任「氣候大使」,分享六種投資地球的方式,期待邀集更多人,與您我一起守護唯一的地球家園。

世界地球日2021:修復地球(Restore Our Earth)

回顧 2021 年的世界地球日主題,則是「修復地球(Restore Our Earth)」,藉此呼籲人們付出實際行動表達對地球的關懷,思考如何減少對地球的影響、改善恢復我們的地球環境,共同防止環境破壞所引發的災害。

守護地球,從日常生活中做起

關心地球、參與行動,我們可以從日常生活就能做的小事開始!關注環保議題與新聞,平時不浪費食物、自備環保餐具、選擇環境友善產品、確實做好垃圾分類等,從日常習慣開始付出一點對環境對地球的關懷,都能讓我們的環境獲得改善。

守護森林

人類、野生動植物,以至整個地球的健康都仰賴健康的森林生態;森林是地球約三分之二陸生植物和動物物種的棲息地,是大小社群的命脈,更是抵禦災難性氣候變遷的一道最後防線。邀您與綠色和平一起成為森林守護者。

減緩氣候變遷、守護北極

對抗氣候變遷,除了仰賴政府修法、企業主動減碳,我們也能從生活中著手改變,力行 9 件日常生活小事也能夠帶來幫助。

了解減緩氣候變遷的方法:對抗氣候變遷:生活中可以做到的9個節能減碳方法

減少塑膠污染

塑膠成為我們日常生活中不可少的一部分,它提供了便利性,卻無法分解,不僅污染環境,也影響生物與人類健康。

解除塑膠污染危機,無人能置身事外,民眾、企業、政府都應當一起思考如何改變生活習慣,從源頭減量,才是根本的永續之道。

提供您 9 個生活減塑妙招:愛您所愛的地球:生活上減塑的9個方法

保護海洋

科學家們指出,在接下來的世紀,海洋將面對自恐龍時代以來最嚴重的物種滅絕。但現在還不算晚!

只要努力落實守護海洋,就還有機會:5個生活大小事,今天就能守護海洋

綠色和平在臺超過十年的環境里程碑

綠色和平與世界地球日一樣致力於全球性的環保議題,回顧綠色和平在臺超過十年,展開了許多精彩的環保旅程,著重於保護海洋永續生態、監督能源轉型、減緩氣候變遷、守護食品安全、源頭減塑與污染防治等。2011年至今,臺灣有更多民眾關心氣候變遷議題,也有愈來愈多人願意為環境的永續發聲,社會正在覺醒。

《綠色生活行動指南》,環保其實很簡單!

雖然現今許多人的生活方式為環境帶來極大負擔,但好消息是,每一個面向都有您我可以為環境盡心力的地方。

綠色和平為您整理了食、衣、住、行、育、樂,生活各個層面可以實踐的環保小行動,製做成精美的《綠色生活行動指南》,讓您從最有意願的方法開始,每天小小的改變,就能為世界帶來大大的不同。

環保行動其實不是要少數人做到 100 分,而是只要多數人願意做到 60 分,就能為地球帶來巨大影響。也歡迎您與親友分享,為自己設定綠色生活挑戰目標,一起以輕鬆的方式,守護您我的家園。