疫情下六都垃圾增幅破20% 循環模式才是正解

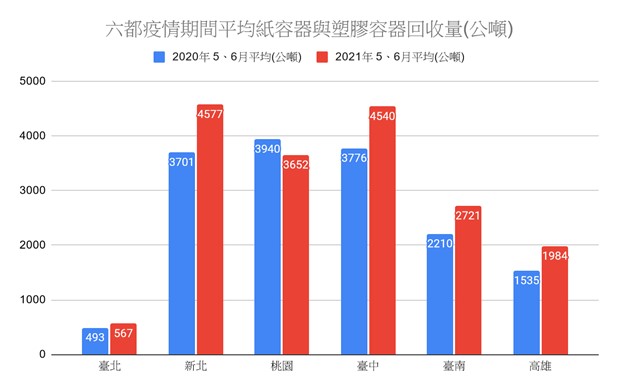

【2021年8月23日 臺北】 雖然疫情趨緩,各縣市逐步回歸過往常態生活,但中央鬆綁的限塑措施尚未回復,今年五月中COVID-19新冠肺炎疫情突然惡化,全臺進入三級警戒,中央及各縣市陸續暫時開放免洗餐具使用,再加上禁止內用,民眾飲食需求轉向外帶、外送模式,導致廢棄物再創高點。綠色和平估算今年5-6月,新北、臺中、臺南與高雄的紙容器和塑膠容器都增加20%以上,而六都總量則為18,041公噸,較去年同期高出近15%。

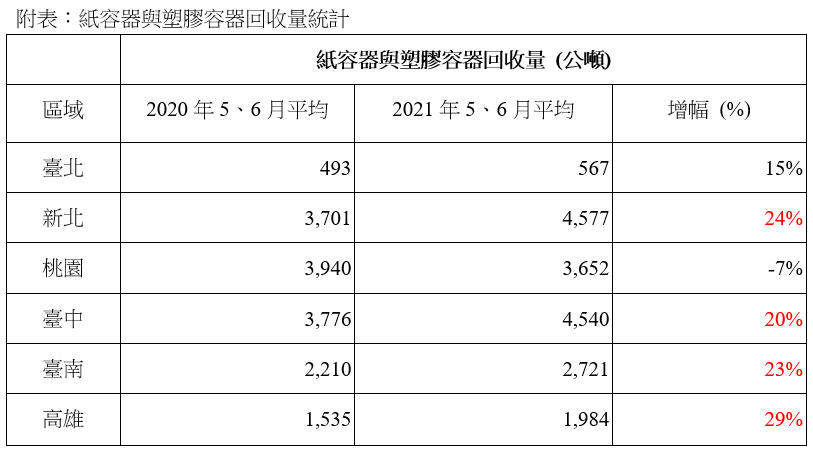

綠色和平比對各地環保局每月回收紙容器與塑膠容器數據資料,發現今年五~六月,高雄市較去年同期增加29%,為六都之最,新北、臺中、臺南也分別上升24%、23%以及20% (見附表)。綠色和平專案主任張凱婷表示:「因為疫情而改回免洗餐具,或拒絕消費者自備容器的措施不確定有防疫效果,但可以確定的是全臺垃圾在二個月內大幅增長,現在能在短時間減少垃圾的方法就是導入循環容器,杜絕垃圾產生。」

根據綠色和平過去訪查回收處理廠結果,發現使用過的塑膠盒、托盤與飲料杯等塑膠容器並非全部都能進入回收系統,整體回收率低,此外,即使被送到回收廠,卻因為處理成本高於賣價,大多被視作一般垃圾處理,顯見回收無法解決失控的塑膠垃圾。

臺灣預計在2030年全面淘汰四種一次性塑膠產品,但現行的限塑政策卻仍讓近十年一次性塑膠產品總用量不減反增,再加上疫情影響,民眾逐漸習慣外帶和外送,使得全臺垃圾及資源回收量都比去年多。

疫情下的減塑風潮:「循環容器」與「無接觸」

其實在全球多項新興研究已指出循環模式是最佳的減量方案,同時還能降低生產當地的原料消耗、水資源消耗及溫室氣體排放。張凱婷說:「一個循環杯可以避免封膜、杯子、吸管和吸管包裝等四種塑膠垃圾產生,以循環模式減少垃圾的效果比起回收更快也更直接。」

全球新冠肺炎爆發一年多來,國際間也發展出防疫與減塑兼顧的「無接觸」購物模式,消費者可以安心使用自備杯,做好防疫同時減少一次性塑膠垃圾產生。綠色和平近期也主動向臺中店家推廣「無接觸」購物模式,目前已有近30家業者響應,習慣不塑的消費者可以率先前往體驗。

最近幾年,循環容器熱潮在臺灣已悄悄蔓延,不僅六都之一的臺南市去年推出環保外送,提供消費者循環餐飲容器,新北市政府與桃園市政府也自主發展循環容器取代一次性塑膠容器。綠色和平建議中央政府在既有的限塑政策應加上更明確的指引,引導企業改用一定比例的循環容器;同時也呼籲地方政府儘快導入循環容器模式並設定目標,持續擴大規模,才能有效根治失控的塑膠垃圾。

面對居高不下的塑膠垃圾,為持續擴展循環容器模式,綠色和平現正發起「絕塑好店計畫」,召集全臺的餐廳、飲料、零售,提供比現行限塑政策更積極之減塑優惠或措施,以實際行動推進臺灣減塑,並擇定臺中草悟道商圈推動循環杯計畫,呼籲相關部會應積極輔導業者採用循環模式取代用完即丟的一次性容器,並設定逐步增加循環容器使用的目標。