#Justice

De plus en plus de gouvernements et d’entreprises autour du monde sont poursuivis en justice pour leur contribution au changement climatique. Et Greenpeace est une des nombreuses ONG qui utilisent les poursuites judiciaires comme un moyen d’influencer les politiques climatiques des gouvernements et des industries en faveur de tou·tes.

Pourquoi aller jusque là ? Parce-que contribuer au réchauffement climatique est un crime :

- il met en péril les droits humains, notamment le droit à un environnement sain

- il accroît les inégalités

- il détruit des infrastructures nécessaires à l’humain par des conditions météorologiques extrêmes (inondations, incendies, sécheresses, canicules, etc.)

- il pose d’immenses risques économiques et systémiques

Quels droits humains sont en péril ?

Les droits humains sont étroitement liés au changement climatique en raison des effets dévastateurs de ce dernier non seulement sur l’environnement, mais également sur notre qualité de vie. Ou de survie.

En plus de menacer notre existence, le changement climatique affecte nos droits à la vie, à la santé, à l’alimentation, à l’eau, au logement, aux moyens de subsistance et autres. Et devinez quoi ? Les populations qui contribuent le moins au changement climatique, sont les plus touchées par ses conséquences.

Que devraient faire les responsables ?

- Les États doivent mettre en place un réel plan d’action rapidement et sur le long terme avec des objectifs et des mesures à la hauteur de l’urgence climatique pour limiter les conséquences sur l’environnement et les populations.

- Les industries doivent mettre en place des stratégies en vue d’une transition énergétique. Les solutions sont nombreuses et créent de grandes opportunités pour nos économies de se réinventer.

- Les acteurs du secteur financier tels que les banques, compagnies d’assurances et fonds de pension doivent détourner l’argent investi dans les énergies fossiles vers des investissements durables et responsables.

Pourquoi lancer une action juridique ?

Le recours en justice représente premièrement un moyen de faire monter la pression sur les responsables et susciter un réel changement positif en exigeant des mesures législatives concrètes de nos dirigeant·es.

Deuxièmement, l’action juridique constitue un outil pour les citoyen·nes de s’opposer de manière individuelle ou participative aux pratiques climaticides de certaines entreprises, ainsi qu’à l’inaction des gouvernements.

Combien d’affaires juridiques climatiques existent aujourd’hui dans le monde ?

Il existe plus de 600 actions en justice intentées par des particuliers et des ONG qui font valoir les droits des personnes touchées par la crise climatique dans le monde entier.

Quel est le degré de réussite des moyens juridiques ?

En Europe et à travers le monde, en Belgique, en France, en Irlande, en Suisse, au Royaume-Uni, et jusqu’en Nouvelle-Zélande, plusieurs affaires climatiques ont été gagnées et/ou ont eu un impact considérable sur les politiques climatiques des pays ainsi que les droits des personnes de communautés impactées par le changement climatique.

L’affaire Urgenda aux Pays-Bas p.ex. a obtenu que le gouvernement néerlandais ait l’obligation de réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre d’au moins 25 % en 2020 par rapport au niveau de 1990.

Au Luxembourg, l’affaire en justice de Greenpeace contre le ministre de tutelle du fonds de pension souverain (FDC) a amené ce dernier à commander une analyse de l’impact de ses investissements d’un point de vue environnemental et économique.

Que fait le gouvernement luxembourgeois pour le climat ?

Pour Greenpeace, le gouvernement a échoué à accorder à la protection du climat une véritable priorité. Le gouvernement a hésité à prendre des mesures importantes afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de renforcer le développement des énergies renouvelables et de réguler l’impact du secteur financier sur le climat.

Tandis que le gouvernement luxembourgeois exige que ses citoyen·nes agissent face au changement climatique, son propre fonds de pension continue à financer les entreprises climaticides.

Que fait Greenpeace ?

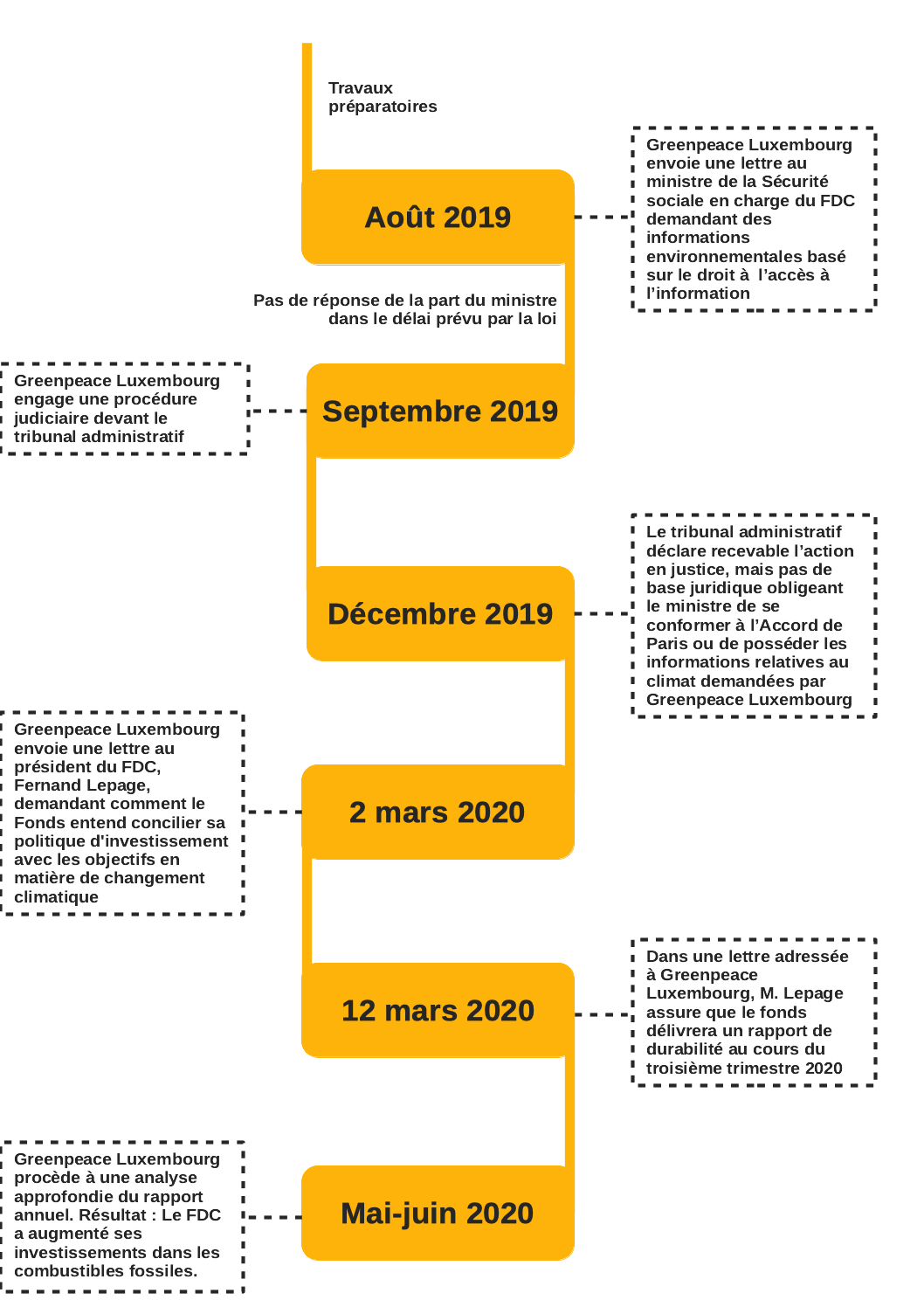

L’affaire Greenpeace Luxembourg vs. Romain Schneider : En septembre 2019, Greenpeace Luxembourg a engagé une procédure judiciaire devant le tribunal administratif. Pourquoi? Parce-que le ministre de la sécurité sociale Romain Schneider avait refusé de répondre à une lettre envoyée par nous demandant des informations sur les investissements climaticides du fonds de pension souverain du Luxembourg (FDC – Fonds de Compensation) et sur les risques financiers climatiques liés à ceux-ci.

Grâce à l’action de Greenpeace, le FDC a commandé un rapport de durabilité qui analyse les informations demandées dans notre action en justice. Finalement le sujet de la politique d’investissements climaticide du FDC figure à l’agenda des responsables politiques.