温暖化が日本の食卓を変える? 気候変動が特産物に与える影響

この投稿を読むとわかること

| 地球規模の気候変動がもたらす気温の上昇は自然に大きな影響を与えます。そしてそれは日本の農産業や水産業、食の生産現場においても例外ではありません。海の幸や山の幸がならぶ食卓に危機が訪れているとしたら、私たちにできることはあるのでしょうか。 温暖化が日本の特産物に与える影響についてまとめました。 |

温暖化に脅かされる日本の特産物

南北に長く伸びる日本列島は、北と南では気候条件が大きく違い、年間の平均気温では、北は北海道の内陸部、南は沖縄で、実に15度以上もの気温差があります(※1)。

日本は各地の気温の差を活かし、地域にあった豊富な種類の特産を誇ってきたのです。

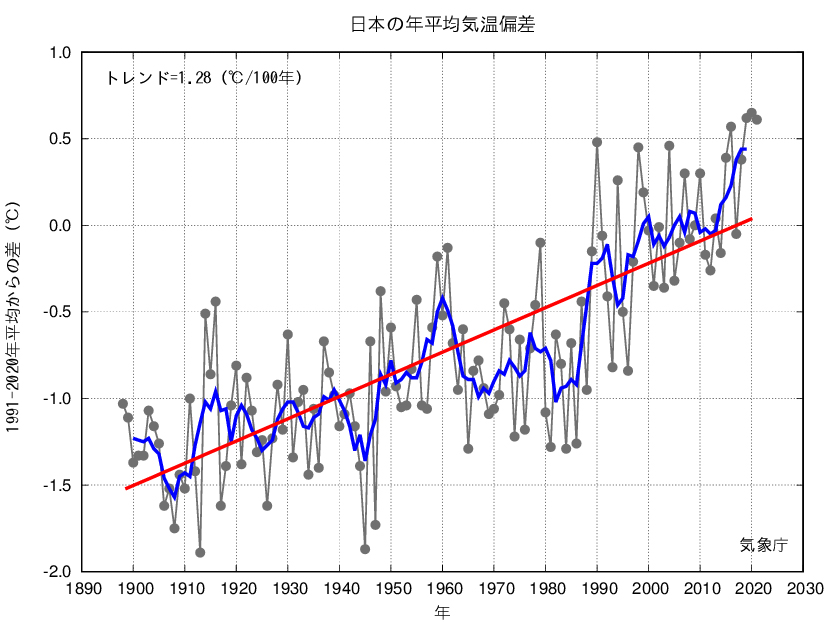

しかし、1年を通した日本の平均気温は、1890年代以降100年あたり1.28度のペースで上昇し、特に1990年代以降は、高温を記録する年が頻出しています(※2)。

温暖化によって、農産物や水産物が深刻な影響を受けています。

農産物70品目以上に温暖化の影響が

農作物は気温、降水量、日射量などの気象要素の他、大気や土の状態などさまざまな要因に収穫高を左右されます。しかし、作物の種類や産地によっては1〜2度程度の気温上昇が収穫量を減少させることがわかっていて、温暖化の影響はことに重大です(※3)。

2022年に行われた共同通信の調査では、日本で生産される農作物の70品目以上に温暖化の影響が出ていることが明らかとなりました。

沖縄から北海道までの47都道府県のうち、気候変動の影響を受けている農作物が「ある」と回答したのは47都道府県中46道府県に上っています(東京都のみ「分からない」と回答)。

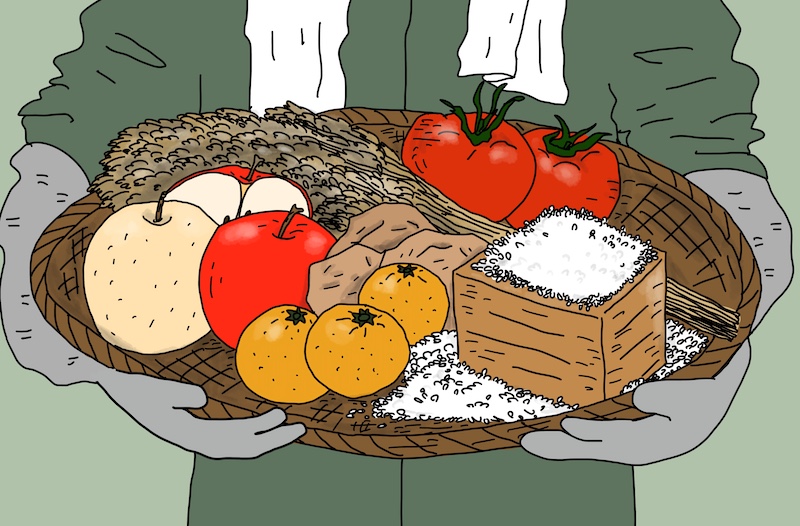

品目別にみると、影響ありの回答が最も多かったのはお米で、43道府県で温暖化の影響が報告されました。その他にも野菜、果物、豆類、草花まで身近な品目の栽培に温暖化の影響が出ています(※4)。

<お米、ミカン、ナシ、ジャガイモ>具体的な農産物の温暖化被害

温暖化が農作物に具体的にどのような影響を及ぼしているのかをみてみます。

お米

実にでんぷんがいき渡らずに米粒が白く濁ってしまう「白未熟粒(しろみじゅくりゅう)」、米粒に亀裂が入り割れやすくなる「胴割粒(どうわれりゅう)」などの品質低下が確認されています。

カメムシなどの害虫が増える被害も増え、一部の地域や高気温が記録された年には収穫量の減少も見られました。

気温の上昇が続いた場合、2100年頃には収穫量が2000年頃と比べて約20%減少し、白未熟粒が約40%の比率で発生する恐れがあるという予測もあります(※5)。

ナシ

ナシは実をつけるのに冬の十分な寒さを必要とするため、暖冬の被害が多発しています。

九州各県では、ニホンナシ「幸水」などの品種で花芽が枯れてしまう発芽不良が発生。

秋冬の気温が上がり、寒さへの強さが十分高まらないまま冬の寒気にさらされることで、花芽が凍害を受けていることが分かっています(※6)。

ジャガイモ

気温上昇が続けば、蒸発水分が増加して積乱雲や熱帯低気圧の発達を引き起こします。その結果降雨量の増加や日照時間の減少が起こり、2030年代には全国のジャガイモの収穫量が15%ほど減ってしまうと予測されています。

日本のジャガイモの総生産量の約77%が栽培されている北海道で(※7)、より温暖な気候に適したサツマイモを育てるようになった例もみられました。これまでサツマイモを栽培する農家は東北地方が北限でしたが、気温上昇のため10年ほど前から北海道もサツマイモ栽培の条件を満たすようになっています(※4)。

ミカン

温州(うんしゅう)みかんの産地、愛媛県宇和島市では、収穫前の秋の高温で、皮と果肉の間に空洞ができる「浮き皮」が多く見られるようになりました。その他にも初夏の高温で実が木から落ちたり、外皮が日に焼けたり、温暖化の影響が疑われる現象が報告されています(※4)。温州みかんの栽培に適切な年平均気温は15〜18度ですが、2060年代には現在の主力産地の多くが栽培に適さない気候となる可能性があると予測されています(※5)。

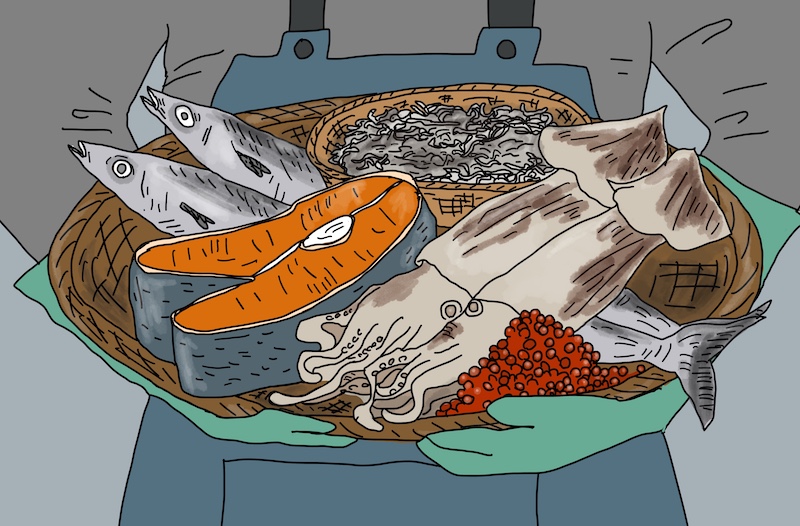

2100年には最大24%の漁獲量減少が起こりうる

日本近海の年間の平均海面水温は、2020年までの100年で1.19度と、世界全体の上昇率(+0.56度/100年)よりも大きく温度を上げました(※7)。温暖化による苛烈な海水温の上昇や海水の酸性化のために、日本の海に住めない生物がでてくる可能性が指摘されています(※8)。

共同通信の全国調査では、各都道府県で漁獲量や養殖期間などに温暖化の影響が見られる、と回答があった水産物は60品目以上に上りました(※9)。

2019年のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書では、このまま気候変動が続くと2100年頃には世界の漁獲量が最大約24%減少すると予測されています(※10)。

<サンマ、イカ、アユ>具体的な水産物の温暖化被害

温暖化は具体的に日本の水産物にどのような影響を与えているのでしょうか。

サンマ

不漁続きで値段が高騰し、サイズも小ぶりなものが目立つ近年、1995〜2001年までの7年間の解析結果から、温暖化によってサンマの南下が遅くなっている可能性が指摘されました。

さらに、来遊時期の遅れのために水揚げされるサンマの体重が減少している可能性が高いといわれています(※5)。

イカ

水温上昇によって分布が北や沖合に偏り、水温が上がった海域を中心に漁獲量が大きく減少しています(※5)。

スルメイカの漁地として知られる函館では漁獲量がこの10年で10分の1にまで減少し、暖水系のブリが大量に水揚げされるようになりました(※11)。

アユ

海の魚と同様に川魚のアユも温暖化の影響を受けています。

アユの名産地として知られる長良川では、アユが水温の高い水域から逃げるようにして川を泳いでいることが明らかになりました(※12)。

水温が25度以上になる場合、川の中の生態系に高水温性の病気が発生するという研究結果もあります(※13)。

生産者の努力だけに任せていてはいけない

多くの農産業、水産業の従事者は、最前線で気候変動を体感しています。

私たちの食卓に届いている特産物は生産者の多大な努力の賜物なのです。

しかし、温暖化のためにその負担や困難さは年々大きくなり、生産現場を襲い続けています。事態はすでに生産者の工夫や頑張りだけではどうにもならない局面へと突入しているのです。

子どもたちやその子どもたち、「100年先の子どもたち」が豊かな日本の恵みを受け取ることができる未来のために、できることを一緒に始めましょう。

グリーンピースは学術調査に基づいて根拠をまとめて公表し、呼びかけ、交渉を通して気候変動に多角的にアプローチし続けています。

グリーンピースの独立した活動を支える寄付は、一つの大きなアクションのかたちです。現場の人々と連携し、力強く状況を変える力へと繋がります。

この危機を乗り越えるために、今あなたの力が必要です。