気候変動の原因とは? 私たちにできる持続可能な行動と選択

この投稿を読むとわかること

異常気象や気象災害が世界中で猛威をふるっています。気候変動は私たちの生活に大きな影響を与える喫緊の課題です。気候変動の原因を正しく理解し、その対策に取り組むことは、私たち一人一人に課せられた重要な責任です。本記事では、気候変動の本質的な原因から、その影響、そして私たちにできる具体的な対策までを詳しく解説します。

気候変動とは

気候変動とは、地球規模で長期的に気温や降水量などの気候パターンが変化することをさします。気象庁「気候変動2025 大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書」によると、気候とは「気温や降水量など、大気の状態を長期間にわたって平均したもの」であり、ここでいう「長期間」とは、たとえば30年といったスパンをさし、「気候は短期的な天気の変化には左右されず、基本的には安定したもの」とされています。

しかし、近年は大気中の温室効果ガスの増加が地球温暖化を引き起こしています。実際に、2024年は1850年までさかのぼる記録の中で、地球の気温が最も高かった年でした(EUの気候変動研究機関コペルニクス気候変動サービスの発表による)。現在進行している変化がいかに深刻なものであるかがわかります。

気候変動の最大の原因は、二酸化炭素

気候変動の最大の原因は、地球の大気に熱を閉じ込め、気温の上昇を引き起こす性質を持つ温室効果ガスです。温室効果ガスは人間活動によって排出され、その中でも二酸化炭素の増加が問題となっています。

二酸化炭素はエネルギーの生産や使用によって最も多く排出されます。家庭や工場などで使う電気をつくる工程で最も多くの二酸化炭素を生み出しています。他にも、2021年度の日本における二酸化炭素排出量(約10億6,400万トン)のうち、運輸部門からの排出は約1億8,500万トンで、全体の17.4%を占めました。運輸部門には鉄道、船舶、航空、自動車などが含まれますが、その大半は自動車からの排出であり、部門全体の86.8%、日本全体では15.1%に相当します。さらにその約半分は自家用車によるものです*。

このように、温室効果ガスは私たちの生活のあらゆる場面から発生しており、その影響は年々深刻さを増しています。

気候変動を加速させる温室効果ガスが排出される仕組み

では、二酸化炭素を代表とする温室効果ガスはどのような人間の活動で排出されているのでしょうか。

以下は国連の提唱するCauses of Climate Change(気候変動の原因)を和訳したものです。

| 発電 | 石炭や石油、ガスなどの化石燃料を燃やして電気や熱をつくることは、世界の温室効果ガス排出の大きな原因です。現在も多くの電力が化石燃料を燃焼させることでつくられ、その際に二酸化炭素や亜酸化窒素といった強力な温室効果ガスが発生しています。 |

| 商品の生産 | 製造業や工業では、大量の温室効果ガスが排出されています。セメントや鉄鋼、電子機器、プラスチック、衣類などをつくる際に、化石燃料を燃やしてエネルギーをまかなっていることが原因です。また、鉱物の採掘や産業活動、建設作業などで使われる製造機器も石炭や石油、天然ガスをエネルギー源としており、温室効果ガスを発生させます。さらには、プラスチックのように、製品自体が化石燃料を原料としている場合もあります。 |

| 森林伐採 | 農地や牧草地をつくるために森林を伐採すると、森林に貯蔵されていた炭素が大気中に放出されます。毎年、世界では約1,200万ヘクタールもの森林が失われています。 また、樹木は二酸化炭素を吸収する役割があるため、森林が減少することで、その吸収力が弱まってしまいます。森林破壊は工業型農業などによる土地利用の変化とあわせて、世界の温室効果ガス排出のおよそ4分の1を占めているといわれています。 |

| 交通機関の利用 | ほとんどの自動車、トラック、船、飛行機は化石燃料を動力源にしています。そのため、輸送そのものが温室効果ガス、特に二酸化炭素の排出につながっています。なかでも、道路を走る車が排出量の多くを占めていますが、船や飛行機による排出も年々増えています。輸送分野は、世界全体のエネルギー由来の二酸化炭素排出量のおよそ4分の1を占めており、今後数年間でさらに増えると見込まれています。 |

| 食品の生産 | 食品生産の過程でも、さまざまな温室効果ガスが排出されます。たとえば、工業型農業や畜産のための森林伐採や土地開拓、牛や羊などの反すう家畜によるメタン排出、肥料の製造や使用などです。農業機械や漁船のエネルギー源の多くも化石燃料です。さらに、食品の包装や輸送でも温室効果ガスが排出され、食料生産の過程全体が気候変動の大きな原因のひとつになっています。 |

| 建物への電力供給 | 世界全体でみると、電力の半分以上が住宅や商業ビルで消費されています。建物の冷暖房に石炭や石油、天然ガスといった化石燃料を使い続けることで、大量の温室効果ガスが排出されます。近年は、エアコンの普及による冷暖房のエネルギー需要の増加と、照明や電化製品、インターネット接続機器の使用が拡大したことで、建物で利用されるエネルギー由来の二酸化炭素の排出が増加しています。 |

| 大量消費 | 電力の使用、移動手段、食事の内容、ゴミの量などはすべてが温室効果ガスの排出に繋がっています。衣類、電子機器、プラスチック商品の消費も同様です。温室効果ガス排出量の大部分は、個人の生活と深く結びついています。特に、より多くの資源やエネルギーを使用する富裕層は、気候変動に対して大きな責任を担っています。実際に、世界の人口のうち最も裕福な1パーセントの人たちが排出する温室効果ガスの量は、世界の人口の50パーセントにあたる最も貧しい人たちが排出する温室効果ガスの量を上回っています。 |

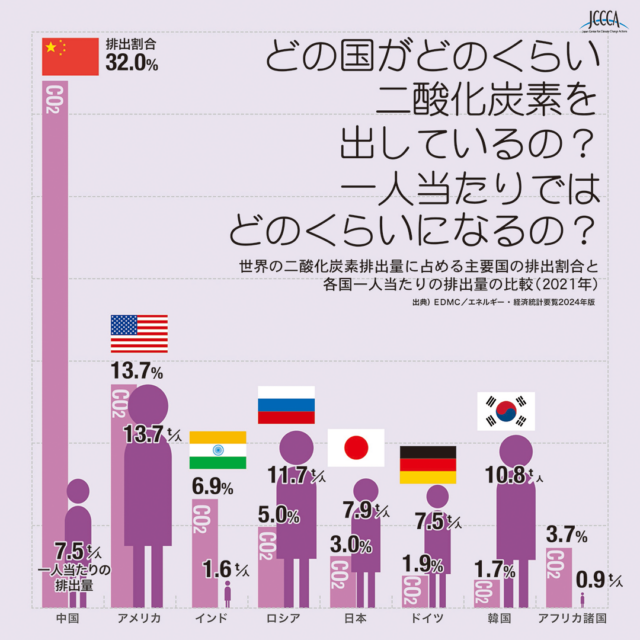

国別の二酸化炭素排出量ランキング

諸外国と比較して、日本の二酸化炭素の排出量はどれくらいなのでしょうか。全国地球温暖化防止活動推進センターがまとめた「世界の二酸化炭素排出量に占める主要国の排出割合と各国の一人当たりの排出量の比較(2021年)」によると、日本の二酸化炭素排出量は中国、アメリカ、インド、ロシアに続いて5位にランクインしています。さらに一人当たりの排出量は7.9%と3位のインドより多い状況です。

日本における気候変動の主な要因

日本における気候変動に最も大きな影響を与えているのは、電力の7割が化石燃料でまかなわれていること、さらにその内のおよそ3割を石炭が占めている状況です*。また、自家用のガソリン車の使用も、日本の温室効果ガス排出量を押し上げています。

私たちが調べたところによると、2023年にトヨタが排出した二酸化炭素排出量は5億5億9,289万トン分にのぼり、これは世界全体の同年の二酸化炭素排出量の1.5%を占めています。多くの大手自動車メーカーを擁する日本は、政府、業界、市民社会で連携し、自動車由来の温室効果ガス排出削減に向けた具体的な道筋を示す責任があります。

気候変動がもたらす影響

気候変動は、すでに私たちの生活にさまざまな形で影響を及ぼしています。

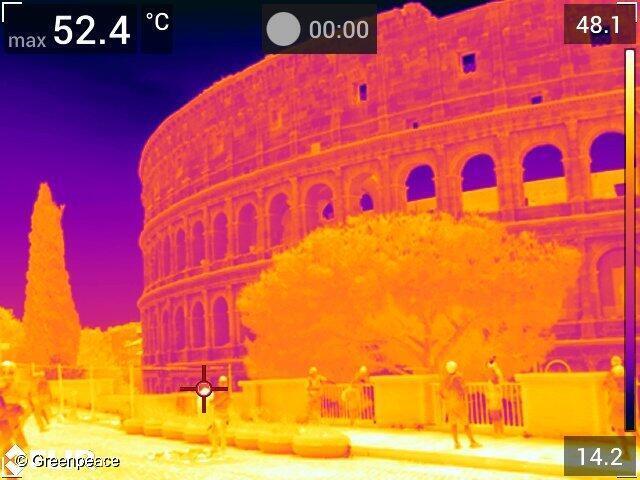

2024年8月には福岡県太宰府市で33日間も35度を超える猛暑日を記録しましたが、こうした35度以上の猛暑日が連続する連続猛暑日や、2024年7月に栃木県佐野市で観察された41度など最高気温の更新、各地で相次いだ大型台風や記録的豪雨などの極端気象の増加、2025年に入ってから日本全国で多発している山火事の増加にも気候変動は影響しています。

猛暑日の増加は、熱中症をはじめとした深刻な健康被害を引き起こし、極端な気象は土砂崩れや浸水被害、干ばつといった気候災害の頻発に繋がり、人間の健やかで安全な生活を脅かすのです。

気候変動の影響については「【IPCC報告書】アジアにおける気候変動の5大影響:猛暑、干ばつ、海面上昇、豪雨」や「温暖化が日本の食卓を変える? 気候変動が特産物に与える影響」などの記事でも詳しく解説しています。

私たちが気候危機を食い止めるためにできること

気候変動の深刻化を食い止めるためには、私たち一人ひとりの行動が欠かせません。

たとえば、節電や省エネ、断熱に取り組む、再生可能エネルギーに変える、自家用車ではなく公共交通機関を選ぶ、といった選択は、温室効果ガスの排出を減らす有効な方法です。エコバッグの使用、食品ロスの削減、環境にやさしい製品の購入など、日常の小さな選択が気候変動の悪化を食い止める一歩になります。

気候変動の具体的な対策は「知っておきたい気候変動の解決策トップ10」でも紹介しています。ぜひご覧ください。

一方で、気候変動のスピードと規模は個人の努力だけに頼って解決できるものではありません。より大きく、速い変化を実現するには、大企業や政治などに働きかけることで、社会の仕組みを変化させる必要があります。

グリーンピース・ジャパンは、個人の寄付のみを活動資金とし、企業や政府の環境対策を調査・評価し、より透明性のある持続可能性のある行動を促しています。個人の声を国際的なネットワークを駆使して世界のリーダーたちへと届けるグリーンピースへの寄付は、力強い気候のための行動の一つです。