食料自給率37%の日本。コロナ危機でも大丈夫?

緊急事態宣言で、自宅で過ごす時間が長くなっていた間に、お料理の楽しみを見つけた方もいらっしゃると思います。大型連休中には、お菓子作りやお好み焼きが人気で、スーパーの小麦粉の棚が空になるほどだっだとか。そんなとき、新型コロナ危機を受けて穀物輸出国が規制を始めた*1、とか、日本の食料自給率が37%だ、という報道を目にすると、どこか不安な気持ちにもなります。

気候変動や感染症による危機の増す世界で、私たちの食は、いまどうなっているのか、今後どうしていけばいいのでしょう? 大きな問いですが、今回はまず身近なところから考え始めて、この先一緒に一歩ずつ、手がかりを探っていければと思います。

食料自給率ってどうなっているの?

日本の食料自給率は、カロリーベースでは37%となっています(農林水産省による*2)。これは、すべての食品を「カロリー(熱量)」という一つの指標にならして、何カロリー分が自給できているかを表したものです(これだと、油脂などカロリーの高い品目を自給できていないと全体が低く出る傾向があります)。

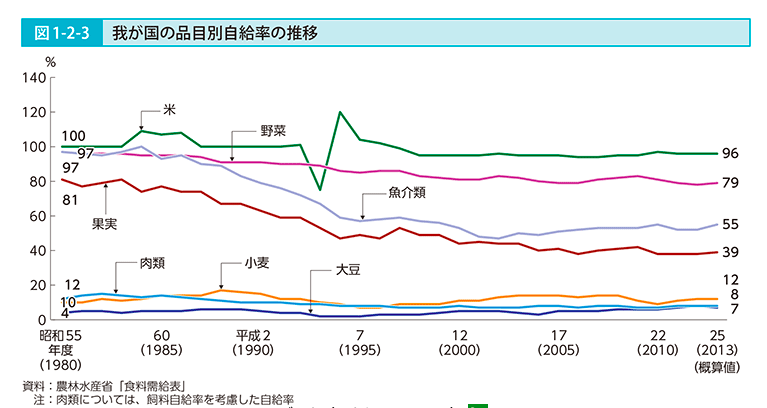

もっと細かく、品目別(重量)で毎日の食事をイメージしながら見てみると、食材によって差が大きいことが見えてきます。(グラフは農林水産白書(2013年)より)

品目ごとに見てみると、主食では、お米はほぼ自給できていそうです。お芋はなんとか作れています*3。一方、小麦はほとんど輸入頼みです。パンも麺もとても心細いですね(世界の小麦の生産量は需要を上回っており、いまのところ絶対量が「足りない」わけではありません)。

野菜は全部まとめて8割近く自給しています(個別の野菜についてはこの資料ではわかりません)。

一方、深刻なのは豆、特に大豆です。

大豆は、植物由来のタンパク質として重要な上、お味噌や醤油、豆腐、きなこなど、さまざまな日本食で活躍する食材です。この自給率7%はとても心配です。

また、油もかなり低くなっています。

上記のグラフが2013年度までなので、下に、品目別の2018年度の自給率(概算値)を追加しておきます。

| 品目 | お米 | イモ類 | 小麦 | 野菜類 | 果物 | 大豆 | 油 | 肉 |

| 自給率 | 97% | 73% | 12% | 77% | 38% | 7% | 13% | 51% |

肉の自給も少なそうだけど、実は…?

次に、肉です。牛肉、鶏肉、豚肉まとめて51%と、多くを海外に依存している姿が見えてきます。家畜に与える飼料も自給できている肉は7%です。

では、肉ももっと生産しないといけないか、というと、実はそうでもありません。地球と私たちの健康を考えたとき、世界的に、肉の生産・消費はむしろ減らしていくほうが良いからです。そのわけは、

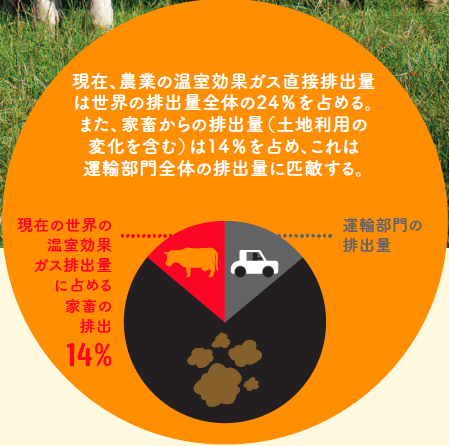

- 食肉の生産は温室効果ガスの排出量がとても大きいこと

- 現在主流の工業型の畜産は、大規模な生態系破壊をともなっていること

- 植物由来の多様な食品から効率よくたんぱく質などを摂れるし、それは健康にもよいこと、などです。

[写真:たんぱく質を多く含む植物性食品の例]

地球の健康のため、世界の肉の生産は減らす必要がある

畜産から排出される温室効果ガスの量は、全体の14%を占め、これは世界中の交通や輸送(運輸部門)からの排出に匹敵する量です。このまま食肉消費が増え続けたら、2050年には世界の排出量の52%にもなってしまうと指摘されています。同時に、さらなる森林破壊や生態系の喪失をも意味します。

世界全体で、食肉の生産を減らし、植物中心の食品へとシフトしていくことができれば、そのような事態を回避することができます。

では、どれくらいの量をどれくらいの間に減らしていくとよいのでしょう。

世界で発表されている研究をもとにグリーンピースの科学部門で行った試算は、2050年までに世界全体で50%減らすことができれば、いまの勢いで食肉生産が増えた場合とくらべて、温室効果ガスの排出を64%減らすことができる、というものです*5。

日本の肉の自給量は、気候変動に対応した公平な食の未来と一致する

2050年までに50%減らすということは、世界の食肉消費量は一人当たり年間16キログラム程度になります。それは、いま年間一人平均90キログラムほども肉を摂っている欧米の人にとっては大幅減になりますが、日本は、牛肉・豚肉・鶏肉の合計では、一人当たりの年間消費量が約33kgとなっています(2018年*7)。このうち約半分が国産ですから、日本は、このまま国内の畜産農家を大切にして、肉の輸入を減らしていけば16kgに到達できます。

必要な食べものがすべての人に行き渡る食料システムを作れれば、増加する世界人口を養い、かつ最貧国の人たちが肉を摂れる機会を増やすことも可能になります。

私たちは、野菜や豆、芋、海藻など多様な植物性の食材に恵まれ、地域の特性や文化を活かしてきた和食の文化を持っています。最近若者に人気の菜食レシピなどと合わせ、栄養素をバランスよく摂りながら、植物ベースの多様な食事を愉しむ機会を増やすこともできるでしょう。

がんや糖尿病の関連を考慮すると、肉を減らして、植物由来の食品からたんぱく質やその他の栄養素を摂ることは、健康のためにも推奨されています。例えば、1食分の加工肉を毎日食べた場合、加工肉をほ とんど、またはまったく食べなかった場合に比べて、がんによる 死亡リスクが8%高くなることが明らかになっています*8。

食と農をまもるには

日本の食は、それほど悲観的ではないけれど、大豆や小麦や油など基本的な作物を自分たちで作ることができていません。他にも、農薬の使用量が多いことや、食品ロスが多いこと、また世界でも拡大している有機農業が日本では伸びなていないことなど、日本の食の課題は多くあります。

より安全で安定した食のためには、地域に根ざした食、つまりもっと地産地消を中心とした食へとシフトしていくことが欠かせません。

そして、日々の暮らしにちょっと新しいことを取り入れて、地球や健康にやさしい食卓にしていくことは、危機が来ても回復力のある社会をつくることにつながります。

そしてそれはいつでも、誰にでも始められます。例えば、こんなことをやってみませんか?

- 地元の産直を利用したり、農家さんとつながってお米や野菜を買う(ぜひこちらの農家さんの声を聞いてみてください!)

- 野菜や豆中心の食事の回数を増やしてみる(こちらからベジレシピをダウンロードできます)

- 食品ロスを減らす

- ベランダや庭で、自分もなにか育ててみる

各地で田植えを迎え、夏の野菜が育つこの季節に、あなたも始めてみませんか?

注)

*1日本経済新聞「穀物輸出に規制の動き 新型コロナ禍、最貧国で食料難も」2020/4/26

*2 1980年代の終り頃に50%まで下がり、そのまま減り続けています。

*3 サツマイモが95%、ジャガイモが67% (2018年の概算)

*4 2018年度 農林水産省の食料自給率の推移の2018年の数字から引用しました

*5 詳しくはグリーンピースレポート Less is moreー少なくすることは、豊かになること」(2018)をぜひ見てみてください。

*6(参考)英オックスフォード大学の研究グループの2018年の研究でも、2050年に世界人口が100億人に達することが予想される中、欧米諸国が現在の肉の消費量を90%削減する必要性を示唆しています。