ファストファッション問題とは?環境に与える影響、私たちにできること

この投稿を読むとわかること

世界での繊維生産量は、過去20年ほどで2倍近く*ふくらみました。それに比例して捨てられる衣類の量も格段に増えており、ここ日本では年間の新規供給量に対し廃棄されている量が約6割にもおよびます*。

衣類の大量生産と大量消費は、地球にどのような影響を与えているのでしょうか。地球への負担をできるだけおさえながらファッションを楽しむ方法とあわせて見ていきましょう。

ファストファッションとは

ファストファッションとはトレンドを取り入れた低価格の洋服を迅速に大量生産し、短いサイクルで販売するブランドや業態を指します。

洋服のコンセプトづくりから消費者の手にわたるまでの期間について、ファッションブランドのZARA(ザラ)が「15日」という目標を掲げたことから、それを米紙ニューヨーク・タイムズが「ファストファッション」と表現し、一般化していきました*。近年だと、デザイン制作から店舗に並ぶまでの期間をたった3日*とすることもあります。

その驚くべきスピードの背景には環境、労働、健康などの問題がありながらも、低価格という点などから若者を中心に人気を集めてきました。

代表ブランドにはユニクロやH&M、近年では中国発のSHEIN(シーイン)やTEMU(テム)などが大きく成長しています。

ファストファッションの問題点

ファストファッションの問題点として挙げられるのは主に労働環境、そして人々の健康、そして地球環境にもたらす影響です。一つひとつ見ていきましょう。

1. 環境問題

ファストファッションを含むアパレル産業は、「世界で第2位の汚染産業」とみなされてきました*。

衣類の製造は原料の採取から廃棄まで、さまざまな形で環境に負担をかけますが、大量生産が前提としてあるファストファッションは特にその負担が大きくなっています。具体的な問題点は次の章で紹介します。

- 水とエネルギーの大量消費

- 水質汚染

- 処理しきれない廃棄物

2. 労働問題

大量生産の背景には、低賃金に長時間労働、また安全性が必ずしも確保されていない場所で働かなければいけないなど、労働者たちにとって不公平な労働環境があります。英ガーディアン紙の取材では、バングラデシュの縫製工場で働く労働者のうち「私がつくるレギンズは、私の1カ月分の給料よりも高い値段で販売されています」と話す人もいました*。

3. 人体の健康への問題

染色や加工などに使われる有害化学物質が、人々の健康に与える影響も危ぶまれてきました。

汚染の実態がまだ知られていなかった2011年のグリーンピースの独自調査をはじめ、衣類の製造に有害化学物質が使用されていることは、さまざまな調査から明らかになっています。近年でも、グリーンピースの調査では、基準値を上回る有害物質がSHEINの製品から検出されました*。

有害物質は体内に蓄積し生殖機能やホルモンバランスに影響を与えるもの、発がん性のあるものとさまざまです。製造や廃棄の場では化学物質が大気に放出され大気汚染につながったりするなど*、人々の健康に悪影響をおよぼす*可能性があることが指摘されてきました。

ファストファッションがおよぼす環境問題

ファストファッションが引き起こす環境問題には「水とエネルギーの大量消費」、「水質汚染」、「処理しきれない廃棄物」などがあげられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 水とエネルギーの大量消費

紡績や製織には、大量の水とエネルギーが使われます。

たとえばたった1枚のTシャツをつくるのに消費される水の量は、平均にして約2,700リットル*。これは平均的な人が3年かけて飲む水の量です。

大量生産に伴う二酸化炭素(CO2)の排出量も無視できません。ファッション業界は、世界全体のCO2排出量の約10%*を占めており、これは国際航空便と海運業を合わせた排出量よりも多いとされています。さらには、このままだと2030年までに6割以上増加することが見込まれています*。

なかでも、もっともエネルギーを使うのがナイロンやポリエステル、アクリルなどの合成繊維で、石油を原料とするためです。現状、衣料品に使われる素材の約6割が合成繊維となっています*。

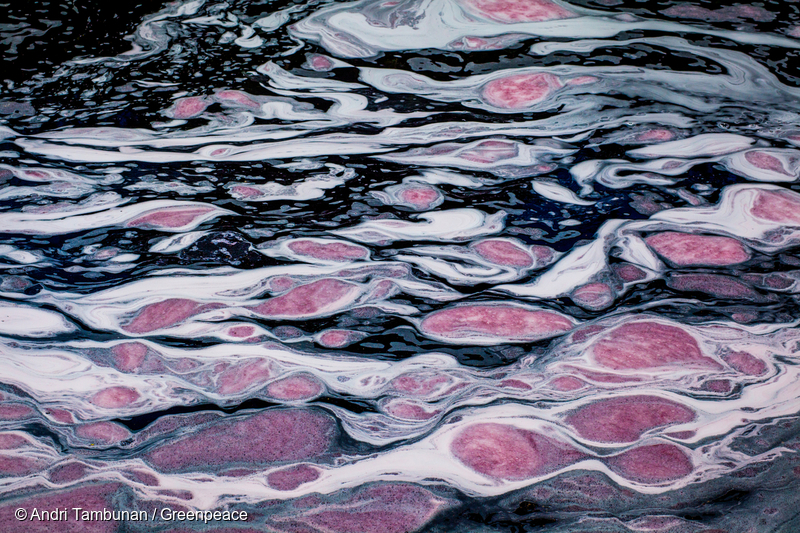

2. 水質汚染

衣類の染色や、シワ防止などの加工には、水とともに多くの化学物質が使われています。なかには、人間や動物に有害なものがあるにもかかわらず、世界各地でその一部は河川などに放出され、水質汚染を引き起こしてきました*。

さらに合成繊維の衣類に関しては、海洋プラスチック汚染の一因にもなっています。これは洗濯時に抜け落ちる微細な繊維、「マイクロファイバー」が主な原因とされます。マイクロファイバーは5ミリ以下と微細なため、排水溝などをすり抜け、河川に流れ込み、ゆくゆくは海に行き着きます。一つひとつの繊維はとても小さいものの、国際連合貿易開発会議(UNCTAD)によるとその量は年間約50万トン*にもおよびます。

3. 処理しきれない廃棄物

ファストファッション業界で生産される衣類の半分以上が、1年も経たないうちにごみに変わってしまっていると推定されています*。リサイクルされているものは世界的に見ると1%以下*です。

販売できなくなったものや古着の処理を先進国が途上国に押し付けてしまうケースも決して少なくありません。古着の輸入大国である西アフリカのガーナでは、埋立地が20メートルもの高さになり、その6割を洋服が占めるといわれています*。

ファストファッションが引き起こす環境問題への取り組み

ファストファッションが引き起こす環境問題に対する、企業や国の取り組みも見ていきましょう。

企業の取り組み

ファストファッション企業における有害化学物質の使用については、ここ10年ほどで前向きな動きがありました。その大きなきっかけとなったのが、グリーンピースが2011年より実施してきた「デトックスキャンペーン」です。これは、世界中の有名アパレルブランドに有害化学物質ゼロを約束してもらうことを趣旨としたキャンペーンでした。

各国で働きかけを続けた結果、ユニクロをはじめ、H&Mなどのファストファッションブランドが、2020年に向けて有害化学物質の全廃に取り組むことを宣言しました。

その後、2021年にグリーンピース・ドイツが各社の取り組みの進捗を調査したところ、多くのブランドが自社施設の9割から有害化学物質を排除できていることがわかりました。

ただし、有害化学物質の全廃に取り組むと宣言したブランドはアパレル市場の15%に過ぎません。残り85%にも対策を講じてもらう必要があること、また大量生産・消費・廃棄のしくみを変えていかなければいけないことは、引き続き課題として残ります*。

政府の取り組み

ファストファッションによる環境破壊をくい止めようとして、法や規制などを講じる地域や国もあります。

たとえばEU(欧州連合)では売れ残った服や靴の廃棄を禁止する規制の導入について、2023年に合意しています*。

フランスでは「ファストファッション罰則法案」が2024年に可決されました。各商品の環境負荷をもとに1点につき最大10ユーロの罰金が課せられるという内容で、中国発のウルトラファッションブランド、SHEINなどを対象としています。ファストファッションブランドにおける商品広告も、この法のもと禁止される予定です*。

一方、日本には具体的な対策が特にありません。2024年に発表された経済産業省の資料では、海外市場での競争力の維持のためにこうした取り組みを参考にする必要がある、と述べるにとどまっています。大量消費に加担している国として、より責任のある行動が求められます。*。

ファッションが引き起こす環境問題において、私たちができること

積極的に古着を選ぶ

必要な服を買い足すときは、フリマアプリや古着屋、洋服の交換会などを活用し、古着を積極的に選びましょう。

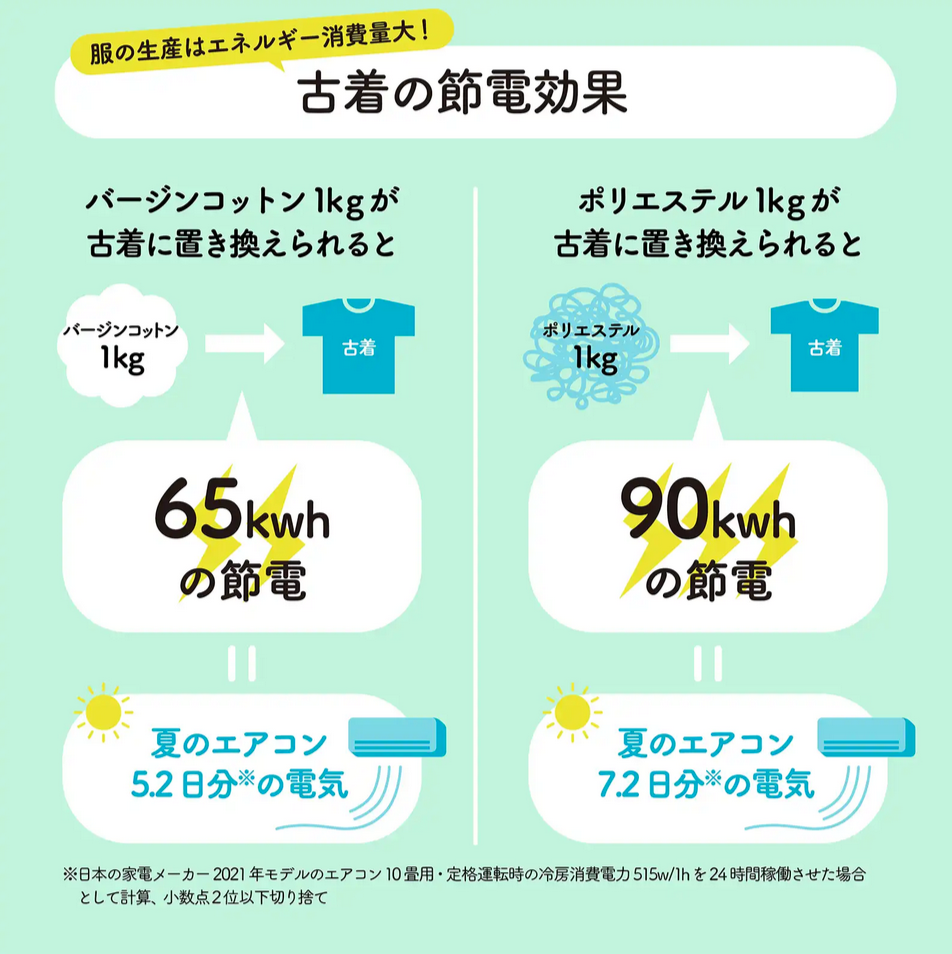

服を長く着るだけでも環境への影響は軽減できます。たとえばバージンコットン1キロを古着に置き換えるたびに夏のエアコン5.2日分(約65キロワット)の節電になり、ポリエステル1キロあたりなら夏のエアコン7.2日分(90キロワット)の節電になります。

洋服を選ぶ基準を変える

下着や靴下など、古着だと躊躇してしまうものもあるかもしれません。新しいものを買う場合には、長く着られる品質とデザインか、環境負荷の少ない方法で作られているか、などを基準に選んでみましょう。

服を補修しながら使い、買う回数を減らす

いま持っている服を大切に長く着続けることもできることの一つです。穴が開いたら繕ったり、メーカーに修理に出したりと、「直して着る」という私たちのマインドの変化で、衣服の寿命はぐっと伸びるはずです。

洋服を買うときも、捨てるときも、一度立ち止まって考えてみることが大切です。1着1着を大事にする気持ちで、長く使うことを前提にすると、地球への負担もおさえられるようになるかもしれません。

ただもちろん環境への負担を減らすことは服選びに限りません。アパレル産業を含め、さまざまな産業が大量のエネルギーを使用してきたことは「気候変動」という大きな問題を加速させてきました。環境への負担を減らすには、まず一人ひとりが気候変動をくい止めるためにできることを知ることが大切です。

そもそも気候変動は私たちの暮らしにどんな影響を与えるの?私たちにはなにができるの?と気になった方は、以下のページもあわせてチェックしてみてください。