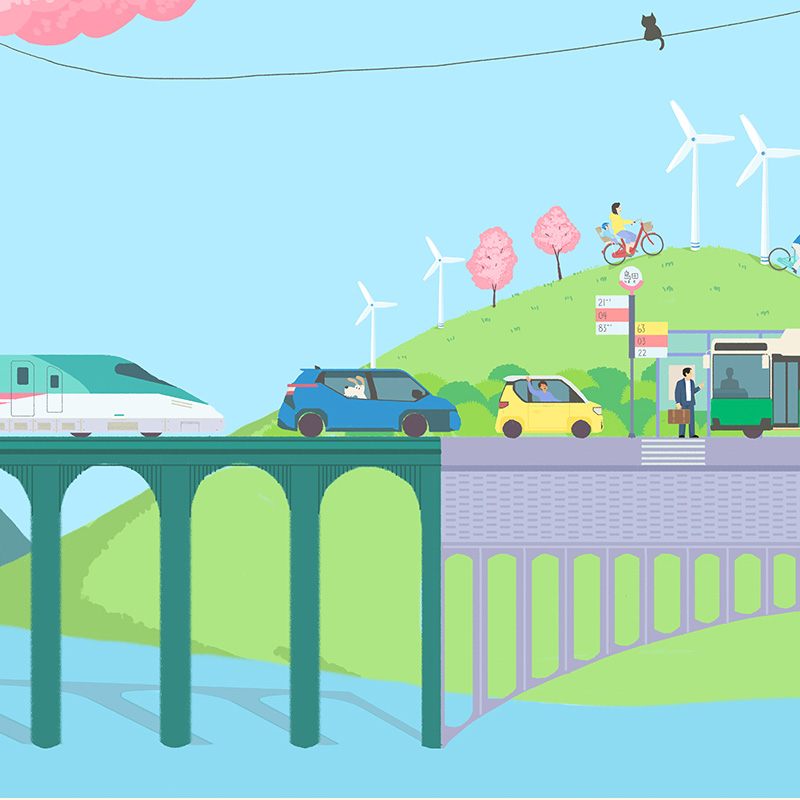

| IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)の最新報告書では、地球温暖化を1.5℃以内に抑え、気候危機の最悪のシナリオを回避するためには、全CO2排出量の4分の1を占める運輸部門の排出量を2050年までに9割削減する必要があるとしています。 世界では急速にEV化が進み、私たちの交通手段のあり方は大きく変わろうとしています。未来の交通のあり方はどのように変わるのでしょうか?世界の流れに対し日本の今の現状と課題とは? エネルギー学者である環境エネルギー政策研究所 所長 飯田哲也氏に、詳しくお話を伺いました。 |

環境エネルギー政策研究所 所長 飯田哲也氏

1959年、山口県生まれ。京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻修了。東京大学先端科学技術研究センター博士課程単位取得満期退学。

原子力産業や原子力安全規制などに従事後、「原子力ムラ」を脱出して北欧での研究活動や非営利活動を経てISEPを設立し現職。自然エネルギー政策では国内外で第一人者として知られ、先進的かつ現実的な政策提言と積極的な活動や発言により、日本政府や東京都など地方自治体のエネルギー政策に大きな影響力を与えている。

交通機関が二酸化炭素排出に影響を及ぼしている問題について教えてください

飯田氏:交通機関から排出される地球温暖化や気候変動の原因となっているCO2は、だいたい全CO2排出量の4分の1程度と言われています。その中でも一番大きいのは車やトラックなどの陸上輸送です。海上輸送も大きな割合を占めます。

海上輸送の場合は、原油、天然ガス、石炭、それ自体を運ぶ量がかなりの比率を占めていますので、化石燃料の消費量を再生可能エネルギーに切り替えれば、CO2排出量をダブルで減らすことができます。

飯田氏:交通機関から出る温室効果ガスの排出に対し、いま一番スピードアップしてできることが自動車のEV化(電動化)です。

昨年は、世界全体の新車販売の8%がEVでした。今年はそれがさらに倍増するような「破壊的な変化」と言われる凄まじいスピードで電動化が進んでいます。これを加速させながら、同時に電力の再エネ化を進めていくことによって、CO2減らしながら、同時にエネルギーの自立化を進めていくことができます。二重の配当と言いますが、その最大のチャンスを私たちはいま、手にしています。

昨年、IPCCでも出されたように、気候危機は間違いなく人間活動が原因です。

人間だけではなく、生物多様性や地球全体の生命系にも影響が及べば、結局私たちの子孫の暮らす環境に影響を及ぼすことになります。

気候変動を止めるのに、待ったなしの状況になっているいま、気候変動に対抗するためにはエネルギーを再生可能エネルギーに変え、エネルギーの消費量も削減していく必要があると考えています。

ゼロエミッション車への移行に遅れを取っている日本ですが、なぜこれが日本の国家、経済、環境にとってリスクなのか教えてください。

飯田氏:日本は、完全に自動車の電動化に乗り遅れています。ヨーロッパや中国は、昨年の新車販売台数の数十%、アメリカでも4%くらいが、いわゆるバッテリー式電気自動車、もしくはプラグインハイブリッドでした。

いずれも今年は倍増すると言われていますが、日本はわずかに1%にとどまっています。

一番大きな原因は、トヨタのハイブリッド成功のジレンマかと思います。成功しすぎたがゆえに変えられない現状が続いています。また、水素燃料電池という少し違う方向に力を入れてしまいました。これに経済産業省も含めてコミットしてしまったことが電動化に舵を切れない原因となってしまっているのではないかと考えます。

脱炭素化の流れはもちろんですが、いま世界で自動車を中心とする製造業が根こそぎ変わろうとしています。

トヨタは車の8割を海外で売っていますが、アメリカ、ヨーロッパ、中国の市場が先行して根こそぎ変わってしまったら、トヨタ車も売れなくなるでしょう。

日本が変わらずに止まっている状況だと、脱炭素もできない上に、経済的にも負けて、社会も維持できなくなると思います。世界でいま何が起きているかということを先入観なく、きちんと見据えて、それに向かって日本の企業は全速力で動くべきだと思います。

日本でも変化は見受けられますか?

飯田氏:さすがにこの半年から1年くらいで、「世界の電動化に合わせて日本も舵を切らないといけないのではないか」と危機感とまではいかないですが、業界の方々も感じているとは思います。

かつての半導体や液晶、太陽光の二の舞にならないように、ここは思い切った投資と拡大が必要だと感じます。

EVついては、テスラが世界のトップを走り、世界がテスラを追いかけているという状況で、マラソンに例えると、テスラが35km地点を走っているとしたら、フォルクスワーゲンなどの企業が3キロ地点で、日本はまだ靴紐を結んでいるような状況です(笑)

飯田さんの普段の移動手段は?より多くの人に移動手段を見直してもらうことは可能でしょうか?

飯田氏:僕が一番乗っているのは電動自転車と電車です。たまに車に乗る際には、電気自動車がメインになります。

EV・電気自動車をどこまで普及できるかについてですが、アメリカでは、あるレンタカーの会社が、EVを購入したニュースなどがありましたね。まずは日本もレンタカー会社がEVを導入していくことが第一歩かと思います。

人々が環境に優しい交通手段を簡単に利用できるように、また日本がゼロエミッション車開発の世界的な流れに追いつくために日本の企業や政府に言いたいことはありますか?

飯田氏:ドイツがEV化の影響と対策のために2019年に「持続可能なモビリティのためのナショナルプラットフォーム」という委員会を立ち上げ、EV化によって2030年までに自動車産業で41万人の失業との報告を2020年1月に出しました。そのEV化想定は9年早く昨年突破しています。加えて、自動運転化、ライドシェア化*1 も同時に進むと、その影響は計り知れません。

これは自動車産業にとっても、すごい影響で、自動車産業の製造だけでなく、ディーラーをはじめとする販売後のサプライチェーンの形も根こそぎ変わることになります。

同時に人々の暮らしも変化するでしょう。車は、購入し保有するものではなく、スマホを使って呼んで使うような時代はそう遠くなく来る可能性があります。

そうなると失業の危機に陥る職種なども懸念されますが、労働者に関しては新しい技術を手にするための教育が必要だと思います。

都市計画も全く変わるでしょう。今の自家用車前提で、ショッピングモールにたくさんの車を駐車するためのパーキングスポットがあるような街は変化するはずです。

今こそ歩行者中心、自転車中心の、それこそ昔言われてたコンパクトシティを作れるチャンスでもあります。そういう方向性や交通を中心とする新しい社会のあり方を地域レベル、さらに国レベルで共有する場が必要なんじゃないかなと思います。

トヨタの社長が「敵は炭素、内燃機関ではない」と繰り返しおっしゃっていますが、どう思われますか?

飯田氏:敵はもちろん炭素なんですけれども、豊田社長のその言葉は逃げにしか聞こえないです。社会全体として脱炭素に向かわなければいけないのはもちろんですが、いま自動車産業に起きている大変革に日本もついて行かなければいけません。

物凄い勢いで社会が変わっていますので、トヨタの存続にも関わると思います。

「EVって、結局のところ、どうなの?!」飯田さんを迎えてオンラインイベントを開催します。

EVについての疑問・質問・もやもや、エシカルコーディネーターのエバンズ亜里沙さんと一緒に飯田さんに直接聞いてみるウェビナーを開きます。私たちの生活を支える自動車と、私たちが望む未来のあり方について、一緒に考えてみませんか?

「EVのはなし〜よくある質問・疑問でモヤモヤしているあなたのために〜」

日 時:11月9日 19時半〜21時

場 所:オンライン(Zoom)

登壇者:飯田哲也さん(環境学者、環境エネルギー政策研究所所長)、エバンズ亜莉沙さん(エシカルコーディネーター)、ダニエル・リード(グリーンピース・ジャパン 気候変動・エネルギー担当)

費用:一般1000円、グリーンピース継続支援サポーター無料

| 日本をゼロエミッションに導こう 温暖化を1.5℃以内に抑えるためには、2030年までにゼロエミッション車100%を達成しなければなりません。しかし、日本はゼロエミッション車の普及率は現在1%未満で、ヨーロッパや中国やアメリカにも大きく遅れをとっています。 どうすれば、変革が起こせるでしょうか?このゲームで、あなたが日本をゼロエミッションへ「ドライブ」してみませんか? |