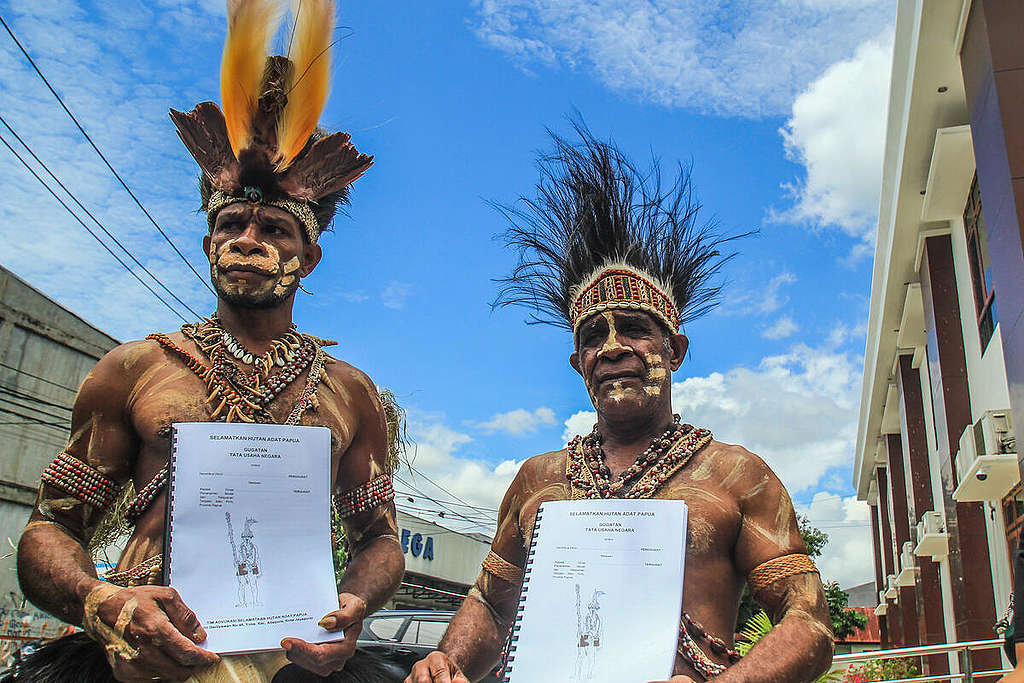

Hari ini hutan adat suku Awyu tidak mampu menjaga hijaunya sendiri, sebab terancam dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Sebuah refleksi dari persidangan litigasi iklim.

Sudah tujuh bulan lebih gugatan yang diajukan pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu, Hendrikus ‘Franky’ Woro, disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Proses ini berjalan lebih panjang dari yang biasanya dibatasi berlangsung selama enam bulan saja. Dalam proses panjang ini, sebanyak 102 bukti surat sudah diajukan, berikut keterangan dari enam orang saksi fakta dan tiga orang ahli. Semua demi mendukung argumentasi untuk mempertahankan hutan adat suku Awyu, yang terancam dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit.

Mari sedikit kilas balik. Pada 13 Maret 2023, pejuang lingkungan dari suku Awyu, Hendrikus Woro melayangkan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke PTUN Jayapura. Hendrikus menggugat izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Provinsi Papua untuk perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL).

Persidangan ini merupakan litigasi iklim pertama dalam sejarah Masyarakat Adat dari Papua.

Masyarakat Adat Awyu berjuang demi menyelamatkan hutan alam kering yang luasnya 26.326 hektare atau lebih dari sepertiga luas DKI Jakarta. Sebab, izin lingkungan PT IAL diperkirakan akan memicu deforestasi di hutan alam kering primer tersebut. Potensi emisi karbon yang lepas jika deforestasi itu terjadi setidaknya sebesar 23 juta ton CO2. Ini setara dengan lima persen dari tingkat emisi karbon yang hendak diturunkan pemerintah pada 2030.

Artinya, perjuangan ini sangat penting untuk beberapa hal sekaligus: memulihkan hak Masyarakat Adat dan keanekaragaman hayati, serta menahan laju krisis iklim.

Mempercayai Ahli dan Ilmu Pengetahuan

Dalam penelitiannya, Burger, et.al., berusaha menyajikan bagaimana ilmu pengetahuan mendeteksi kontribusi manusia terhadap perubahan iklim, serta bagaimana sains tersebut dapat menjadi dasar untuk membantu litigasi perubahan iklim.[1]

Pendekatan tersebut coba kami lakukan selaku kuasa hukum yang mewakili Hendrikus Woro. Kami menghadirkan tiga orang ahli, yakni Anton Silas Sinery, Michael Albert Baransano, dan Totok Dwi Diantoro, yang bersaksi dalam persidangan di bawah sumpah.

Anton Silas Sinery merupakan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Papua sekaligus ahli analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Ia memberikan penjelasan tentang tahapan proses perumusan amdal sesuai ketentuan hukum.

Ahli kedua, Michael Albert Baransano, menjelaskan betapa tergantungnya Masyarakat Adat pada hutan tempat mereka tinggal. Sebab, hutan memberikan kehidupan bagi Masyarakat Adat. Dalam penelitiannya, Michael menyebutkan bahwa area yang didiami suku Awyu sebaiknya dikembangkan untuk pertanian rakyat, bukan pertanian monokultur dari korporasi, sebab terbukti lebih kuat manfaatnya untuk masyarakat dari sisi ekonomi.

Pada prinsipnya keterangan kedua ahli menunjukkan fakta adanya indikasi cacat hukum dalam penerbitan SK Nomor 82 Tahun 2021 tentang izin kelayakan lingkungan hidup PT IAL, karena mengabaikan penolakan dari masyarakat dalam sosialisasi maupun konsultasi publik. Bahkan kawasan lindung yang telah dijamin dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua 2013-2023, serta eksistensi wilayah sakral dan tumpuan kehidupan sosial budaya masyarakat dalam hutan adat milik Masyarakat Adat tidak dihiraukan.

Adapun ahli hukum lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, Totok Dwi Diantoro menjelaskan, amdal adalah bagian dari prosedur perizinan berupa kajian ilmiah untuk referensi dalam pengambilan keputusan. Sebagai dokumen ilmiah, diperlukan kejujuran dan objektivitas dalam proses penyusunan amdal.

Amdal menjadi tidak sah jika dilakukan dengan manipulasi data. Dalam prinsip kehati-hatian, Pejabat Tata Usaha Negara wajib dengan cermat dan bijaksana terhadap proses dan kajian amdal yang telah dibuat karena dalam proses amdal itu masih ada kemungkinan keliru.

Ahli juga menjelaskan prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) atau persetujuan awal tanpa paksaan yang merupakan hak asasi Masyarakat Adat. Pemerintah harus memastikan syarat ini dipenuhi sebelum memberikan izin-izin yang berdampak terhadap Masyarakat Adat. Pengabaian terhadap hal ini berarti pelanggaran terhadap hak Masyarakat Adat. Pemerintah seharusnya memasukkan instrumen FPIC ini dalam amdal, mengingat Indonesia pun telah mengadopsi kebijakan internasional untuk mengatasi krisis iklim.

Dukungan Publik

Gugatan ini mendapat dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Sebuah petisi yang disusun Gerakan Solidaritas untuk Selamatkan Hutan Adat Papua ditandatangani 73 lembaga dan 94 individu. Kami telah menyerahkan surat dukungan dan petisi awal itu kepada majelis hakim, sembari terus menggalang dukungan hingga menjelang putusan.

Selain itu, dukungan juga mengalir dalam bentuk amicus curiae (sahabat peradilan) yang dikirimkan sejumlah pihak ke PTUN Jayapura, mulai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ahli litigasi iklim I Gede Agung Made Wardana, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno, dan Koalisi Kampung untuk Demokrasi Papua. Greenpeace Indonesia, selaku anggota Koalisi Selamatkan Hutan Papua, juga turut mengirim amicus curiae.

Menanti Putusan yang Berpihak kepada Masyarakat Adat dan Keadilan Iklim

Pada 19 Oktober 2023 lalu, kuasa hukum yang mewakili Hendrikus Woro telah mengajukan kesimpulan kepada majelis hakim. Kesimpulan ini berisi seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan.

Kini, kami bersama Masyarakat Adat suku Awyu menanti putusan hakim yang akan dibacakan pada 2 November mendatang. In dubio pro natura, jika dalam menangani suatu perkara, hakim mengalami keragu-raguan mengenai bukti, maka hakim mengedepankan pelindungan lingkungan dalam putusannya. Semoga putusan dari meja hijau tetap bisa melindungi hijaunya hutan Papua.

[1] Michael Burger, et.al., “The Law and Science of Climate Change Attribution”, Columbia Journal of Environmental Law, Vol. 45, No. 1, (Februari, 2020), hlm. 62.

Sekar Banjaran Aji, Anggota Tim Kuasa Hukum Suku Awyu dan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia

Diskusi

May God be with us.