Jumlah masyarakat adat kurang dari 5 persen populasi dunia. Namun, mereka berkontribusi melindungi 80 persen keanekaragaman hayati yang masih tersisa. Di tengah perampasan hak serta kriminalisasi atas praktik-praktik tradisional adat, perjuangan mempertahankan kelestarian alam itu berlangsung.

Pada 3-17 Desember 2022, sejumlah perwakilan masyarakat adat dari berbagai penjuru dunia datang ke Konferensi Keanekaragaman Hayati atau CBD COP15 yang digelar di Montreal, Kanada. Mereka berbagi kisah serta harapan agar para pemimpin dunia berkomitmen menyelamatkan hutan yang tersisa.

Mari berkenalan dengan empat pemimpin masyarakat adat yang datang ke Montreal.

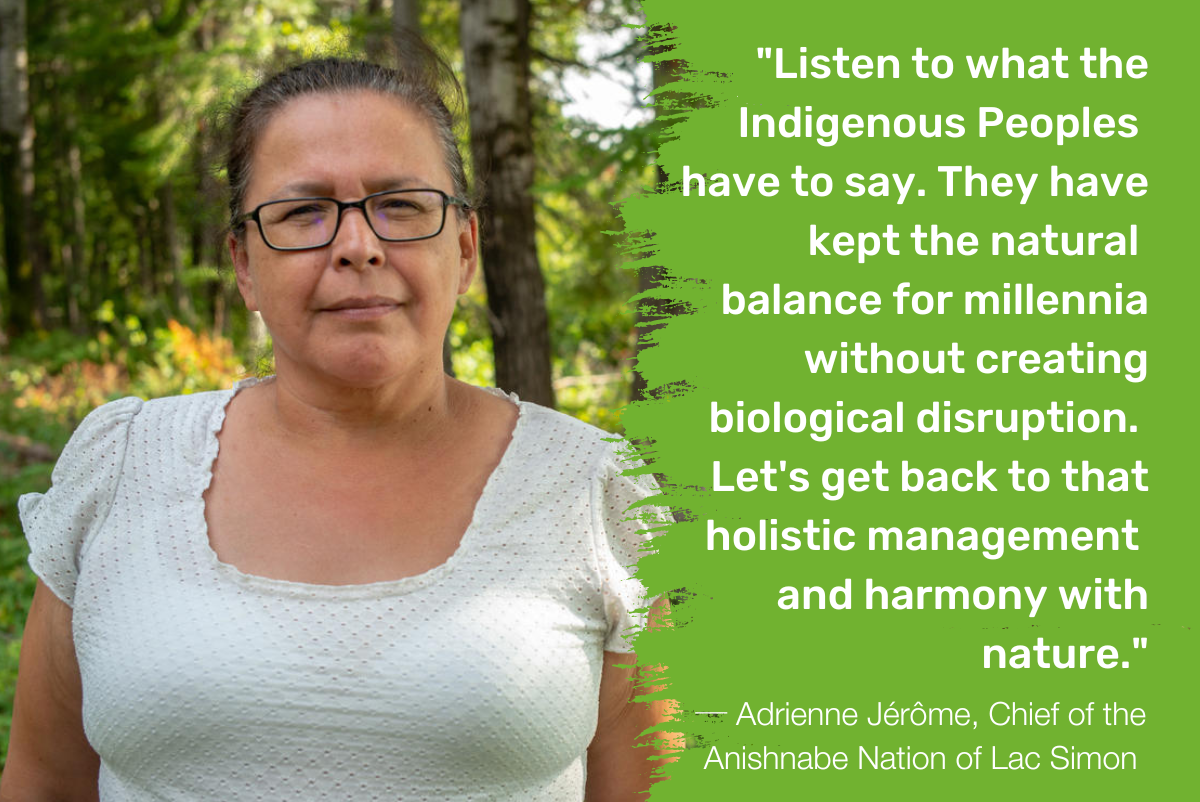

Adrienne Jerome (Lac Simon, Kanada)

Adrienne Jerome adalah pemimpin bangsa Anishnabe di daratan Lac Simon–daerah yang kini diklaim sebagai Quebec, Kanada. Terpilih pada 2016, Adrienne konsisten mengadvokasi kerja suku asli Lac Simon untuk mengembalikan jumlah karibu–semacam rusa kutub di Amerika Utara–ke angka populasi yang aman.

Karibu memegang peranan penting dalam praktik budaya dan tradisi Lac Simon. Keberadaan spesies ini juga bisa dijadikan indikator untuk mengukur keutuhan hutan. Namun, populasi karibu terancam oleh aktivitas industrial, khususnya penebangan hutan dan pertambangan.

“Selama ribuan tahun, komunitas kami telah bertahan hidup karena karibu. Kami berutang budi kepada mereka. Sekarang, kami tidak akan membiarkan mereka punah.”

Bangsa Anishnabe secara aktif menerapkan langkah-langkah perlindungan yang mengkombinasikan pengetahuan tradisional dan Barat. Cara yang mereka tempuh juga berkontribusi pada pemulihan spesies rentan lainnya, seperti sturgeon (jenis ikan penghasil kaviar) dan moose (jenis rusa terbesar di dunia).

“Saya berharap COP15 akan membawa cara pandang yang berbeda dalam melihat eksploitasi sumber daya alam, sehingga keanekaragaman hayati bisa dipromosikan dan dilestarikan. Sebuah visi yang lebih holistik dan dekat dengan alam, seperti yang dianjurkan suku-suku asli lewat way of life tradisional mereka. Sikap tidak menghormati hak-hak komunitas adat untuk melindungi alam adalah bentuk rasisme sistemik. Ini mesti berubah di COP15. Sudah saatnya suara masyarakat adat didengar.”

Dinamam Tuxá (Brasil)

Dinamam Tuxá adalah pengacara dan aktivis masyarakat adat dari komunitas Tuxá yang tinggal di Nordeste–kawasan Brazil yang dikelilingi hutan hujan tropis dan berbatasan dengan Samudera Atlantik. Ia kini menjabat koordinator umum Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB) dan Articulation of Indigenous Peoples and Organizations of the Northeast, Minas Gerais and Espírito Santo (APOINME).

Dinamam berpartisipasi dalam dua tur Eropa pada 2018 dan 2019, yakni Guardians of the Forest dan Indigenous Blood: Not a Single Drop More. Bersama para pemimpin masyarakat adat lainnya, ia menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah Brasil yang mengancam terjadinya perampasan ruang hidup masyarakat adat, mengkriminalisasi perjuangan mereka, dan menghancurkan kawasan-kawasan hutan. Tur itu juga mempromosikan langkah-langkah yang menekan pemerintah Brasil dan perusahaan agribisnis untuk menghormati kesepakatan internasional menyangkut iklim dan hak asasi manusia.

“Mustahil membicarakan keanekaragaman hayati tanpa menyinggung tanah-tanah adat. Secara global, area-area yang dikelola masyarakat adat termasuk area yang paling terjaga, meskipun kami hanya merepresentasikan segelintir kecil dari keseluruhan populasi. Namun, kami masih belum dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Kami berharap COP15 akan mengakui hak-hak kami dan melahirkan lebih banyak ruang untuk kami berpartisipasi.”

Valentin Engobo (Kongo)

Valentin Engobo adalah pemimpin Desa Lokolama, komunitas yang bermukim di Cekungan Kongo, Republik Demokratik Kongo. Engobo juga merupakan Presiden Asosiasi Petani Pygmy Lokolama (APPL), sebuah organisasi masyarakat sipil yang dia dirikan pada 2004 untuk mengatasi tantangan-tantangan pelanggaran HAM dan pemberdayaan kelompoknya.

Orang-orang Lokolama menggabungkan pengetahuan tradisional mereka dengan sains Barat. Kombinasi ini membuat mereka mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi lahan gambut dan melestarikan ekosistem, khususnya dengan cara mendomestikasi tanaman-tanaman obat.

Pada 2016, masyarakat Lokolama meluncurkan proyek kehutanan komunitas. Proyek itu bertujuan mengamankan hak-hak teritorial dengan cara menetapkan sebuah konsesi hutan dengan supervisi mereka.

Setahun kemudian, berkolaborasi dengan Greenpeace dan tim dari University of Leeds (UK), mereka menyoroti temuan bahwa Lokolama merupakan titik awal lokasi lahan gambut tropis yang luas. Lahan ini merentang di beberapa bagian Republik Demokratik Kongo dan Republik Kongo. Total karbon yang tersimpan di area ini setara dengan jumlah emisi global selama tiga tahun.

“Penting bagi saya dan desa kami untuk merayakan penemuan ini; untuk menyoroti peran hutan kami dalam melindungi iklim; dan menarik perhatian para pembuat kebijakan tentang pentingnya mempertimbangkan kami sebagai rekan yang setara dalam pengelolaan hutan, sebagaimana kontribusi kami terhadap perlindungan iklim global.”

Orpha Novita Joshua (Papua, Indonesia)

Orpha adalah perempuan muda dari Suku Namblong dari Lembah Grime Nawa, Papua, Indonesia. Dia berpartisipasi dalam CBD COP15 mewakili komunitasnya dan Organisasi Perempuan Adat Suku Namblong.

Orpha dan kelompoknya berjuang menyelamatkan ruang hidup mereka dari pembalakan hutan ilegal yang diduga dilakukan PT Permata Nusa Mandiri (PT PNM)–sebuah perusahaan kelapa sawit. Lembah Grime Nawa merupakan tempat yang kaya keanekaragaman hayati, termasuk habitat burung cenderawasih (Paradisidae heimii) yang menjadi simbol adat dan budaya Papua. Kawasan ini juga terkenal sebagai salah satu situs bird watching.

Pada 2012, pemerintah menerbitkan izin untuk PT PNM untuk mengubah lebih dari 16 ribu hektare hutan adat masyarakat. Pemberian izin ini diberikan tanpa persetujuan masyarakat adat yang sifatnya bebas, didahulukan, dan diinformasikan (free, prior, and informed consent).

“Pemerintah juga memberikan izin lingkungan kepada perusahaan tanpa persetujuan kami. Masyarakat dari Lembah Grime Nawa telah melakukan beberapa aksi damai untuk meminta pemerintah mencabut semua izin, karena kami tidak pernah melepaskan tanah kami untuk perusahaan. Kami sangat marah karena perusahaan tetap nekat menebangi hutan.”

Kepada para pemimpin dunia, Orpha menyerukan agar mereka menghentikan semua investasi yang merusak lingkungan–yang juga menghilangkan keanekaragaman hayati dan penghidupan masyarakat adat. “Kami ingin bisa mengelola dan mengembangkan tanah sesuai kebutuhan kami, keberlanjutan hutan alam dan hewan-hewan di dalamnya.”

Dekolonisasi Perlindungan Lingkungan

CBD COP merupakan forum yang digelar dua tahun sekali. Cina menjadi tuan rumah CBD COP14, tapi konferensi yang sedianya berlangsung 2020 itu mundur ke tahun 2021 dan digelar secara virtual karena pandemi Covid-19.

COP15 adalah kesempatan untuk mendekolonisasi pendekatan perlindungan lingkungan. Pemerintah negara-negara dunia mesti membuat perubahan sistemik dalam upaya global melindungi keanekaragaman hayati.

Pola-pola lawas konservasi harus ditinjau ulang. Ada banyak contoh pendekatan konservasi yang justru berkontribusi terhadap perampasan ruang hidup dan penggusuran masyarakat adat. Hal tersebut merupakan pendekatan konservasi yang kolonial, serta terbukti merugikan masyarakat yang paling bisa melindungi keanekaragaman hayati.

Kerangka Keanekaragaman Hayati Pasca-2020 yang baru mesti meninggalkan model konservasi yang gagal semacam itu, dan memastikan partisipasi penuh dari masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan ekosistem dan pembuatan kebijakan.

Penting bagi dunia untuk mendukung komunitas-komunitas yang telah melindungi keanekaragaman hayati dunia selama berabad-abad. Semuanya demi keberlanjutan keanekaragaman hayati dan semua kehidupan di Bumi, termasuk manusia. COP15 seharusnya bisa melahirkan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan ini.

Agnès Le Rouzic – Digital Consultant, Greenpeace Canada