速食時裝對環境的影響:如何加速氣候變化、塑膠污染 甚至助長血汗工廠?

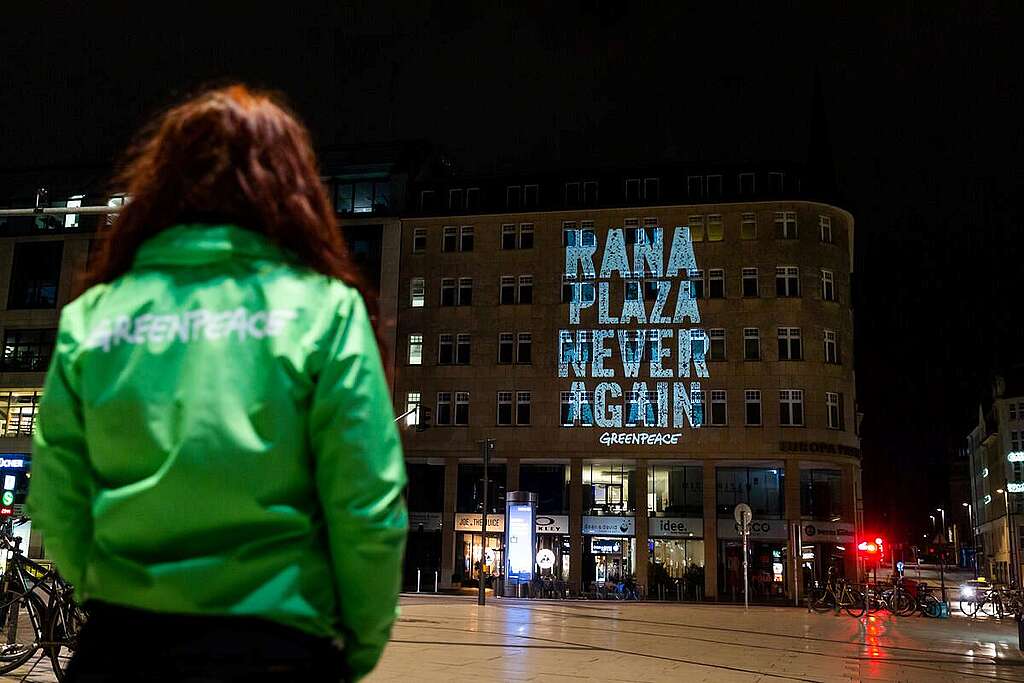

2013 年,孟加拉薩瓦區 Rana Plaza 製衣工廠大樓倒塌事故,敲響了時裝業急需變革的警號。無奈 10 年過去,全球每年仍然生產超過 1,000 億件衣物,大部份衣物仍然使用由石油衍生的聚酯物料所製成,製衣工人仍然置身危險的工作環境——速食時裝仍在危害全球人類及環境。

文章目錄

聚酯纖維需求日增:石油企業救星、氣候變化黑手

塑膠由石油及天然氣製成,而聚酯纖維則是用塑膠纖維線織成的物料。現時生產的衣物中,過半數均有使用聚酯纖維等合成材料。這些物料通常不能被分解,亦無法被循環再用,導致嚴重的塑膠污染問題。

另外,因應淘汰化石燃料的氣候行動逼在眉睫,石油企業所得利潤本來預期會大大減低。然而,速食時裝卻成為石油業的「救星」,事關時裝業對聚酯纖維的需求有增無減,變相助長石油業「屹立不倒」。

連同塑膠生產及加工處理的龐大能源需求,時裝業的碳排放量十分驚人,約佔全球二氧化碳排放的 8-10%(每年 40 至 50 億噸),數字更將隨着聚酯纖維需求日增而繼續上升,淪為加劇氣候變化的一大黑手。

微纖維「被水沖去」 污染等同 500 億個膠樽

聚酯纖維基本上等於塑膠,同樣需要多年才能分解;它亦是一種合成纖維,由多種物料混合製成,因此難以再被分拆回收。一旦衣物淪為廢料送往堆填區,合成纖維所含的塑膠微纖維及有毒化學物,將於分解時污染空氣、泥土及水源。

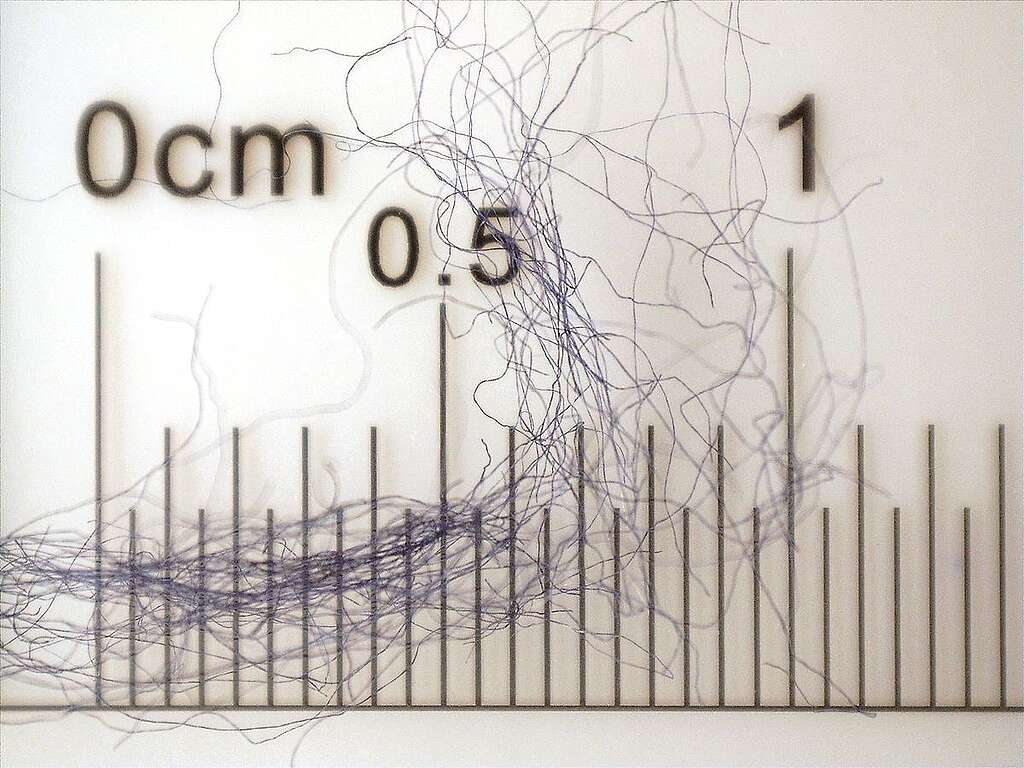

塑膠微粒可謂無處不在,它從我們的毛衣脫落至空氣中,又經我們的洗衣機排出大海──每年約有 50 萬噸塑膠微纖維,例如聚酯纖維、尼龍(Nylon)或腈綸(Acrylic),在洗滌衣物時被釋出並流入海洋,數量相當於 500 億個膠樽。

塑膠不只污染環境,更可能透過水和食物進入人體,其健康風險仍然是未知之數。雖說人人都希望買到平價新衣,但代價如此高昂,真的值得嗎?

延伸閱讀:遠離速食時裝!您要知道的 9 個驚人數字

40% 速食時裝 未「開箱」已經結束

時裝理應具備創意和風格,同時實用又耐用,但速食時裝卻只與「新鮮感」掛鈎。速食時裝品牌每季努力不懈掀起新潮流,大批時裝才剛上架,轉眼就淪為廢物,馬上「讓路」給下一批新裝──保守估計,時裝業每年生產的 1,000 億件新產品,當中 40% 根本從未售出或穿着過。

時裝公司生產過量衣物,數量不只遠比現實所需要、想要的多,更超出我們有能力妥善處理的範圍。尤其速食時裝價格低廉、容易入手,令人感覺即使沒怎穿過便丟棄,亦毋須可惜。

有些人不忍「丟棄」衣服,選擇捐贈衣物,期盼令自我感覺良好一點;但每次衣櫃滿瀉就把衣物捐到慈善機構,亦非長遠之計。每年多達 9,200 萬噸的時裝廢料,究竟可以怎樣處理?

質素參差難升級再造 非洲淪為時裝「堆填區」

在加納首都阿克拉(Accra)的 Kantamanto 二手市集,商販及裁縫用盡辦法將衣物升級再造,希望為運到當地的衣物廢料重新賦予生命──這裡的「升級再造」及「重用」文化,本應證明時裝工業亦有可持續發展、能成為循環工業(circular industry)的潛質。

無奈被丟棄的時裝數量之多,加上速食時裝的產品質素之低,很多服飾根本無法升級再造,只有被送去堆填或被漁民拿來用作漁船繫繩,最終散落海灘──大批時裝廢料由西方國家出口到加納(Ghana)的狀況,被稱為「Dead White Man’s Clothes」,以反映問題的嚴重性。

除了加納,其他非洲國家亦正面對同樣的危機。一項最新調查顯示,歐洲國家每年將 3,700 萬件含有塑料的衣物丟棄到肯亞(Kenya)。

綠色和平 2022 年發表的報告同樣發現,大量時裝廢料被出口到肯亞和坦桑尼亞(Tanzania)──單單在 2019 年,就有 18.5 萬噸二手衣物進口至肯亞。東非地區人民將二手衣物稱為「Mitumba」,在斯瓦希里語中意指「一捆」、「一包」,用來形容通常綑綁成一大包售賣的二手衣物;而在進口肯亞的 Mitumba 中,約有 30-40% 因質素太差無法轉售,即代表 2019 年每日約有 150-200 噸時裝直接淪為廢料。

另外,2021 年亦有國際媒體揭露,大批時裝廢料被棄置在智利的阿塔卡馬沙漠(Atacama Desert),可見問題顯然源於過度生產,時裝業卻繼續明知故犯,令大批全新、從未穿着或出售的衣服,最終流落非洲、南美洲等地,當中更有不少直接被燒毀。

時尚品牌「自己產品自己焚毀」

時裝業為降低成本而過量生產造成的大量「死貨」,最終有多少以「火化」收場,一直是業界竭力隱瞞的秘密。直至 2018 年,Burberry 意外泄露將價值超過港幣 2.5 億元的奢侈品焚毀,消息震驚全球,各大品牌自此卻只是更努力隱藏惡行。

那為什麼時裝品牌不願意將賣剩、多餘的衣物升級再造?事實上,將衣物循環再造不只昂貴,亦有一定困難──衣物使用的混合纖維,已無法被分拆,因此難以再重用;也由於用料低質、廉價,單單是生產期間,工廠環境已面臨嚴重污染問題。

綠色和平英國辦公室環境新聞平台 Unearthed 的調查記者便曾發現,Nike、Ralph Lauren、Next 等知名品牌的衣物廢料,在柬埔寨被用作磚窯燃料──這些磚窯本來用木頭作燃料,但因每天都要燒毀數百噸嚴重泛濫的時裝廢料,於是順便「廢物利用」,但焚燒那些用塑膠製造的衣物會釋出有毒黑煙及化學物,導致咳嗽、傷風、感冒、流鼻血甚至肺炎,危害工人健康。

霓裳背後:血汗勞工慘遭剝削

時裝廢料問題固然嚴重,但速食時裝業背後牽涉的「血汗」勞動力,亦非常值得關注。

生產成衣屬於技術性工作,無法單靠機器完成──我們從頭到腳穿着、由衣領到襪子的每件衣物,多個生產工序均依靠不同類型的製衣技工,操作不同用途的機器完成。這些技工通常是女性,她們雖擁有一門手藝,薪金卻非常微薄,甚至窮一生的努力,才賺到相當於一位時裝企業行政總裁 4 天的薪金。

當我們任意丟棄衣物,浪費的不只原材料,亦包括寶貴的人力資源。我們接觸到的每件衣物,都是由多雙巧手製作而成;只是望着令人花多眼亂的服裝時,很容易遺忘製衣工人背後的辛勞。

孟加拉成衣大樓倒塌十年 可有汲取教訓?

生產商為降低成本無所不用其極,令製衣技工被迫置身不安全的工作環境。世界各地的製衣廠頻頻發生火災,單單在 2020 年 3 月便錄得 66 宗,即平均每日兩次。

2013 年,孟加拉薩瓦區製衣工廠倒塌,事故造成 1,134 人死亡、2,500 人受傷,大部份死傷者為年輕女性。轉眼 10 年過去,業內惡劣的狀況依舊,似乎並未汲取災難教訓。

想當年,工廠女工在事故發生前已知悉工作環境存在風險、熱那大廈(Rana Plaza building)倒塌前幾天已被鑑定為「不安全」,只是時裝公司仍然不停催促生產商,無論如何都要完成訂單。

面對大樓可能隨時倒塌,在籠罩恐懼與不安的環境中,製衣技工仍然努力工作,為的卻是一些可能永遠賣不出,也不會有人穿着的衣物。

時裝業有改變嗎?上架速度有增無減

時裝品牌為了降低產品的單件成本價格,不停加大工廠訂單,長期生產數量多出市場需求 40% 的衣物;因此,並非單是「消費者不停購買衣服」,就釀成全球過度使用化石燃料、侵犯人權、塑膠污染等問題,罪魁禍首依然是速食時裝業。

企業不只剝削技工,嚴重破壞環境;他們為了賺錢,更不停以新設計、新潮流,催谷消費者對新款時裝的需求。例如中國快速時裝公司 Shein 的網站上,原本已在售賣款式成千上萬的衣物,每天竟仍有約 1,000 款新品上架,一切為的只是不停賺錢。

「漂綠」方案交差 無視過度生產現況

速食時裝公司利用公關手段,順着可持續發展「大勢所趨」,提供一些所謂解決方案,但大多數都只是「漂綠」 (Greenwashing)方案,對解決問題並無實質效用。

舉例 H&M 聲稱能透過旗下「綠色機器」(Green Machine)來回收衣物,卻明知此舉並不會大規模推行,因為將時裝廢料送去堆填或燒毀,更合乎成本效益。其他時裝品牌如 Shein、Zara、Pretty Little Thing 新設的時裝轉售平台,也是如出一轍,只是表面工夫。

品牌提供的所謂「方案」,並沒處理過量生產的問題根源,以至於 H&M 亦曾經認同過度生產是造成時裝業危機的關鍵,卻反對減產是解決辦法。

身為消費者 我們可以做什麼?

在理解衣物的真實成本後,你我都可以向綠色時尚邁進一步:

- 整理自己的衣櫃,你會發現自己早已擁有需要和想要的衣服;

- 從收拾衣櫃開始,重新了解自己的消費習慣,提煉個人的穿衣風格;

- 善用二手換物平台,例如 JupYeah 執嘢,或 Green Ladies 、救世軍等實體二手店。